大唐军神李靖,一个被李世民遮住光芒的传奇人物,最后善终

大唐军神李靖,一个被李世民遮住光芒的传奇人物,最后善终

大家好我是文说历史,李靖相信大家都听说过,托塔天王么,但是历史上的李靖是什么样的人呢?

出身世家,崭露头角

李靖生于公元 571 年,字药师,雍州三原(今陕西三原县)人,出身世家,为陇西李氏丹阳房一脉。其家族累世为官,曾祖父李懽在北魏时任秦州刺史,祖父李崇义官至殷州刺史,父亲李诠担任隋朝赵郡太守,袭爵永康县公。这样的家族背景,使李靖自幼便接受了良好的教育,成长于浓厚的文化与政治氛围之中。

李靖年少时便展现出非凡的军事天赋,对兵法谋略有着浓厚的兴趣与独特的见解。他虽未实际带兵作战,却常与舅舅韩擒虎探讨兵法。韩擒虎何许人也?那可是隋朝名将,在灭陈之战中一马当先,生擒陈后主,战功赫赫,威名远扬。就连这样的沙场宿将,都对李靖赞不绝口,直言当时整个隋朝能与他一同深入探讨孙子、吴起兵法的,唯有李靖。除舅舅外,礼部尚书牛弘称李靖有 “王佐之才”,大权臣杨素也断言李靖将来必能坐上与他相同的高位。

然而,命运起初并未对李靖格外眷顾。成年后的他,凭借家族门荫,踏上仕途,从长安县功曹起步,历任殿内直长、驾部员外郎等职。这些官职多为中层文职,与他心心念念的军旅生涯相去甚远。在随后的二十余载,李靖仕途阻滞,晋升之路艰难,始终在中层徘徊,空有满腹军事韬略,却无用武之地。究其缘由,一方面,李靖 22 岁时舅舅韩擒虎离世,失去有力庇护,进入军中的机会愈发渺茫;另一方面,他一心钻研军事,不擅官场钻营、拉帮结派,在那个看重人脉关系的时代,自然难以获得权贵的全力举荐。但李靖并未因此消沉,他默默蛰伏,等待着一飞冲天的时机。

风云变幻,投身李唐

隋大业末年,天下大乱,反隋势力如星火燎原,李靖时任马邑郡丞,在李渊帐下与突厥作战。值此风云变幻之际,李靖察觉到李渊暗中招兵买马、图谋不轨,欲前往江都向隋炀帝告发。他将自己乔装成囚徒,藏于囚车之中,企图瞒天过海。无奈路途阻塞,被困长安。

李渊晋阳起兵后,迅速攻占长安,李靖被俘。生死一线间,李靖毫无惧色,在刑场上大呼:“公起义兵,本为天下除暴乱,不欲就大事,而以私怨斩壮士乎?” 其豪迈之语令李渊心生犹豫,加之李世民极力求情,赞李靖有 “王佐之才”,又念及他是韩擒虎外甥,李渊顺水推舟,赦免了李靖,将他纳入李世民幕府,任三卫一职。自此,李靖开启了为李唐南征北战、纵横沙场的传奇征程。

南征北战 屡立奇功

平定萧铣 威震四方

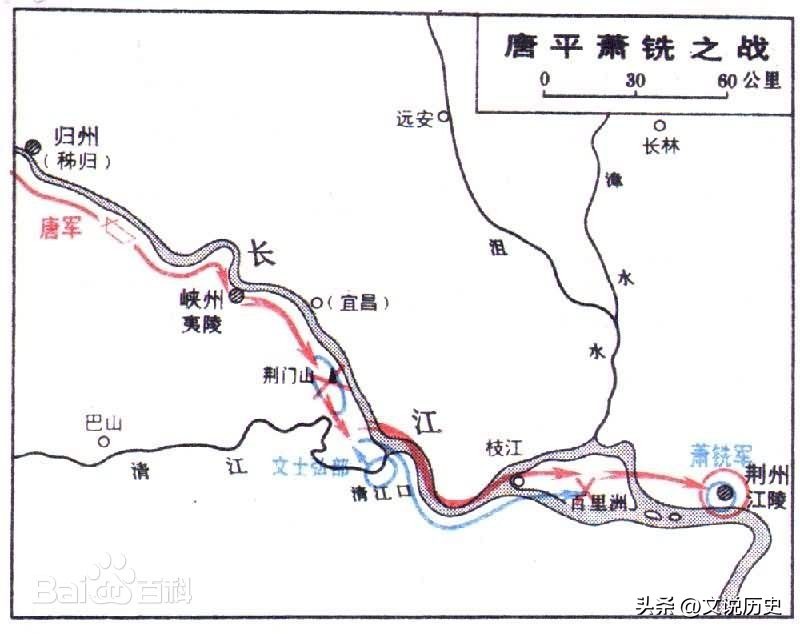

李靖一生征战无数,为大唐立下赫赫战功,诸多战役尽显其军事天才。武德四年(621 年),李靖迎来了他军事生涯中的关键一战 —— 征讨萧铣。彼时,萧铣盘踞江陵,建立梁国,拥兵四十万,势力庞大,是李唐统一南方的重大阻碍。

李靖初到峡州,便受阻于萧铣的严密防线,进军艰难。偏在此时,李渊因他久未建功,心生不满,密令都督许绍将其斩杀。幸得许绍惜才,极力为李靖求情,他才逃过一劫。困境之中,李靖并未气馁,反而愈挫愈勇。

不久,开州蛮人首领冉肇则起兵叛乱,进攻夔州,赵郡王李孝恭出战不利。生死存亡之际,李靖挺身而出,率八百精兵出击。他巧用兵法,大破敌军,不仅斩杀冉肇则,还俘获五千余人。此役令李渊对他刮目相看,“使功不如使过”,李渊自此对李靖委以重任。

同年九月,李靖敏锐捕捉战机,彼时正值秋季,江水暴涨,萧铣认为唐军绝不敢冒险进军,因而放松戒备,还让士兵回家务农。李靖力排众议,果断率水师顺江而下,如神兵天降,迅速攻破荆门、宜都二镇,直抵夷陵。

唐军进攻路线

萧铣急派大将文士弘率数万精兵前来救援。李孝恭欲即刻出战,李靖劝阻道:“文士弘骁勇善战,且其士卒精锐,今新失荆门,必倾尽全力复仇,我军宜暂避锋芒,待其士气低落,再行出击。” 李孝恭不听,执意进攻,果遭惨败。李靖却趁梁军劫掠唐军物资、队伍混乱之机,亲率精锐突袭,大破梁军,缴获战船四百余艘,斩杀、溺亡敌军万余人,顺势兵临江陵城下。

为破萧铣,李靖巧用心理战术,将缴获的战船尽数散于江中,任其顺流而下。萧铣援军见战船四散,以为江陵已陷,惊恐万分,迟疑不敢进。萧铣见援军不至,内外交困,无奈之下,只得出城投降。

李靖入城后,军纪严明,秋毫无犯,严禁士兵抢掠。有人提议没收萧铣部将家产犒赏将士,李靖严词拒绝:“王者之师,吊民伐罪。彼等为萧铣所驱,非真心反叛,今若籍没其家,恐失民心,致南方诸城坚守不降。” 正因李靖此举,江汉诸城望风而降,唐军不费吹灰之力,尽收其地。

此役过后,李靖威名远扬,被封为永康县公、检校荆州刺史,正式开启了他为大唐南征北战、开疆拓土的辉煌征程。

扬威岭南,恩威并施

平定萧铣后,李靖并未停下脚步,紧接着又踏上了征服岭南之路。他被任命为检校荆州刺史,率军南下,奔赴桂州(今广西桂林)。

彼时的岭南,局势错综复杂,各方势力割据。李靖深知,单纯武力征服难以长治久安,唯有恩威并施,方可收服人心。他一到桂州,便分道派人招抚各地,对当地少数民族首领冯盎、李光度、宁长真等人晓以利害,宣扬大唐的仁德与威严。

李靖凭借卓越的政治智慧和军事威望,成功说服这些首领归顺唐朝。他依据归附之人的才能与功绩,授予官职爵位,让他们各司其职,治理地方。在李靖的努力下,岭南九十六州纷纷归降,六十余万户百姓重归大唐版图。

为稳定局势,李靖又亲率大军南巡,所到之处,慰问百姓疾苦,与当地长老亲切交谈,传达天子的恩泽。他的举动赢得了岭南百姓的衷心拥护与爱戴,使得这片偏远之地迅速融入大唐,社会秩序井然,百姓安居乐业。

剿灭辅公祏,稳定江南

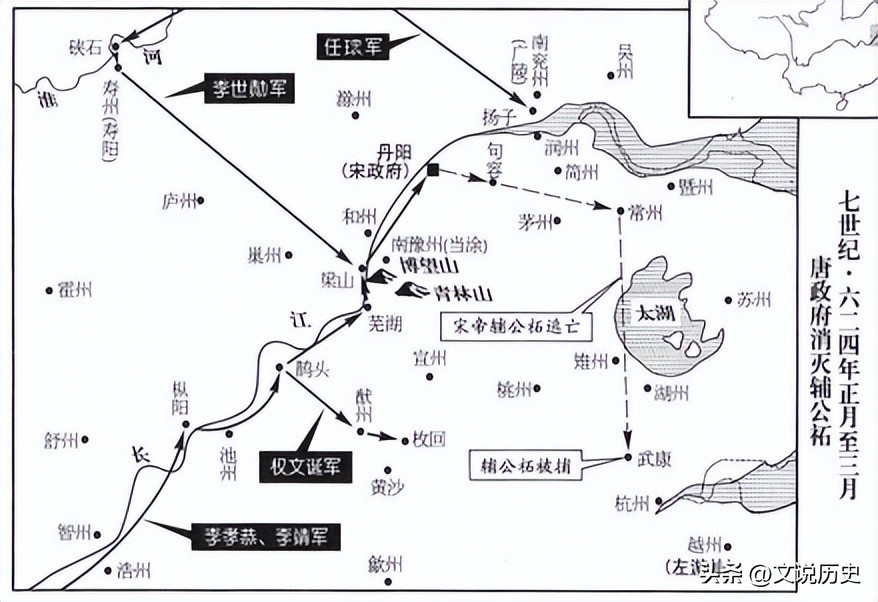

武德六年(623 年),江南风云再起,辅公祏在丹阳(今江苏南京)起兵反唐,建国号为宋,妄图割据一方。李渊再次任命李孝恭为帅,李靖为副帅,领兵东征。

辅公祏为抵御唐军,在当涂(今安徽马鞍山)一带布下重兵,以冯惠亮、陈正通两员大将率水师三万屯驻博望山,陆军两万屯驻青林山,又以铁索横江,阻断水路,修筑绵延十余里的城垒,互为犄角,防线固若金汤。

唐军进攻路线

唐军初至,诸将面对如此坚固的防线,心生怯意,有人提议绕过当涂,直取丹阳。李靖却目光如炬,洞察辅公祏的布局,力主强攻:“若直取丹阳,万一久攻不下,我军必陷入腹背受敌之境。当涂乃其精锐所在,破之,则丹阳可不战而下。”

李靖精心谋划,制定战术。他先派奇兵切断敌军粮道,使敌军陷入恐慌。随后,亲率主力强攻博望山,与敌军展开激战。在他的指挥下,唐军士气高昂,奋勇杀敌,一举攻破敌军防线,冯惠亮、陈正通大败而逃。

李靖乘胜追击,不给辅公祏喘息之机,迅速挥师直指丹阳。辅公祏见大势已去,弃城而逃,欲投奔会稽(今浙江绍兴)的左游仙。李靖早有预判,派轻骑紧追不舍,最终在句容将辅公祏生擒,押解回长安。

此役彻底平定江南之乱,再次彰显李靖卓越的军事才能与果敢的决断力,为大唐稳定江南局势立下汗马功劳,江南之地自此重回安宁。

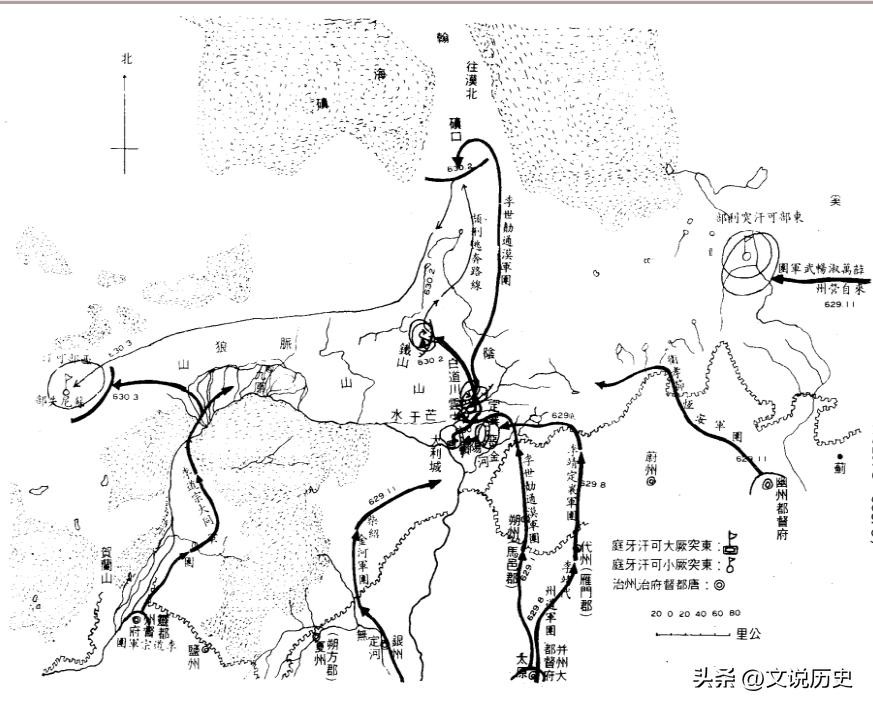

抗击突厥,捍卫北疆贞观三年(629 年),东突厥颉利可汗趁唐太宗新即位,国内局势未稳,率十万铁骑南下,直逼渭水河畔,长安震动。唐太宗李世民被迫签订 “渭水之盟”,暂退突厥。此乃大唐之耻,李世民铭记于心,决意复仇。

同年,李靖被任命为定襄道行军大总管,率大军出征突厥。此时的东突厥,内部矛盾重重,又遭遇天灾,牲畜大量死亡,民不聊生,实力大损。李靖抓住这一良机,果断出击。

他亲率三千精锐骑兵,顶风冒雪,从马邑(今山西朔县)出发,如闪电般突袭恶阳岭。颉利可汗大惊失色,以为唐军主力倾巢而至,慌乱之中,竟不知李靖兵力虚实。李靖趁机派间谍离间其心腹,颉利可汗的亲信康苏密前来投降,李靖由此掌握了突厥内部的详细情报。

在夜幕掩护下,李靖率部迅猛进击定襄,一举攻破城池,俘获隋齐王杨暕之子杨政道及原炀帝萧皇后。颉利可汗仓皇逃往碛口(今内蒙古二连浩特西南)。

唐军进攻路线

紧接着,李靖与李勣会师白道(今内蒙古呼和浩特北),大败突厥军。颉利可汗退保铁山,元气大伤,仅余数万残兵,无奈之下,遣使求和,欲假意投降,待草青马肥时再图反击。

唐太宗派鸿胪寺卿唐俭等人前往抚慰,同时令李靖率兵迎接颉利可汗。李靖深知颉利可汗心思,与李勣商议道:“颉利虽败,兵马尚强,若放其北归,必后患无穷。今朝廷使者已至,突厥必放松警惕,我等可率精锐突袭,必能生擒颉利。”

二人依计行事,挑选一万精锐骑兵,携带二十日粮草,趁夜出发。途中,苏定方率二百名骑兵为先锋,在大雾掩护下,悄然逼近突厥牙帐。待突厥兵发现时,唐军距牙帐仅七里之遥。颉利可汗惊慌失措,上马逃窜,突厥军顿时大乱。李靖大军随后赶到,大破突厥,斩杀一万余人,俘虏男女十余万,缴获牲畜数十万头,隋义成公主也死于乱军之中。

颉利可汗率残部欲渡沙漠北逃,李勣早已率军守住碛口,断其退路。突厥各部族见大势已去,纷纷投降,颉利可汗仅率数名骑兵趁夜逃脱,最终仍被唐将李道宗擒获。

此战,李靖巧用奇谋,以少胜多,彻底击垮东突厥,洗刷 “渭水之盟” 的耻辱,一雪前耻,捍卫大唐北疆数十年安宁,其威名传遍大漠南北,令四方蛮夷敬畏。

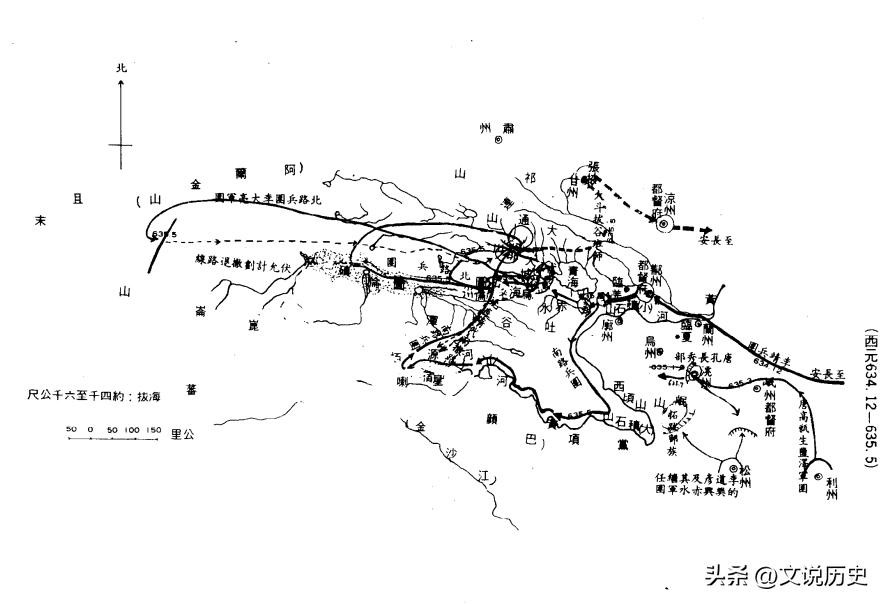

征服吐谷浑,打通丝路贞观八年(634 年),西北边境再燃烽火,吐谷浑可汗伏允屡犯唐境,劫掠凉州等地,阻断丝绸之路。唐太宗大怒,决意兴兵讨伐。此时的李靖,虽已年过花甲,却主动请缨,挂帅出征。

次年,李靖被任命为西海道行军大总管,统领侯君集、李道宗、李大亮等诸道行军总管,率军出征吐谷浑。大军穿越茫茫戈壁,历经艰辛,终在库山(今青海湖东南)与吐谷浑军相遇。

唐军进攻路线

李靖果断下令出击,大败吐谷浑军。伏允可汗见势不妙,一面往西逃窜,一面烧毁沿途野草,妄图断绝唐军马草,阻止其深入追击。唐军诸将见状,多主张暂停进军,待来年春草萌生再行讨伐。

但李靖深知战机稍纵即逝,若此时放过吐谷浑,待其恢复元气,必成大患。他力排众议,决定兵分两路,穷追猛打。北路军由他亲自率领,李大亮等部协同,从北道迂回,截断吐谷浑逃往祁连山的退路;南路军由侯君集、李道宗率领,穿越无人荒漠,直插吐谷浑腹地。

北路军在李靖指挥下,进展顺利,接连在曼头山、牛心堆等地(今青海湖沿岸)大败吐谷浑军,斩杀俘获其名王数十人,缴获大批牛羊,补充军需。南线唐军同样坚韧不拔,穿越两千余里无人之境,在乌海(今青海苦海)大破伏允部,俘其名王。

李靖督率诸军,马不停蹄,经积石山(今青海阿尼玛卿山)、河源(黄河源),一路追至且末(今属新疆)。部将契苾何力闻伏允逃至图伦碛(今新疆且末西),欲奔于阗,便率精骑千余直趋图伦碛,袭击伏允牙帐,歼敌数千,缴获颇丰。

伏允在逃亡途中死去,其子大宁王慕容顺见大势已去,斩杀主战的天柱王,率部归唐,被封为可汙、西平郡王。至此,吐谷浑平定,丝绸之路再次畅通无阻。

李靖不顾年迈,率军万里奔袭,克服恶劣环境,以顽强意志与卓越谋略,彻底征服吐谷浑,为大唐开疆拓土,巩固西北边疆,其丰功伟绩,永载史册。

功成名就,善始善终

李靖凭借卓越战功,累获高官厚禄,历任刑部尚书、检校中书令、兵部尚书等职,封卫国公,出将入相,荣耀一时。贞观十七年(643 年),唐太宗李世民为表彰功臣,建凌烟阁,绘二十四功臣像,李靖位列第八,足见其在大唐开国与稳固中的关键地位。

然而,功高震主,李靖深谙此道。贞观八年(634 年),他以足疾为由,上表辞官,太宗准奏,赐灵寿木杖,以助行走。未几,吐谷浑犯边,李靖不顾年迈,主动请缨,再度挂帅出征,平定叛乱。凯旋后,却遭人诬告谋反,幸太宗明察,未予追究。经此一事,李靖愈发谨慎,闭门谢客,杜绝宾客往来,以求自保。

贞观二十三年(649 年),李靖病逝,享年七十九岁,追赠司徒、并州都督,谥号 “景武”,陪葬昭陵。太宗念其功勋,诏令起冢如铁山、积石山,以彰其平定突厥、吐谷浑之功,又令摄鸿胪寺卿监护丧事,羽仪送葬至墓所,极尽哀荣。

李靖一生,波澜壮阔,从隋朝小吏到大唐战神,纵横沙场数十载,战无不胜,攻无不克,为大唐开疆拓土、稳固江山立下不朽功勋。他不仅以卓越军事才能留名青史,更以谦逊谨慎、知进退、明得失的处世智慧,得以善终,为后世武将树立典范,其传奇故事,传颂千古,永为后人敬仰。

标签: