农村治理中的“两职合一”:权力与选举的博弈

农村治理中的“两职合一”:权力与选举的博弈

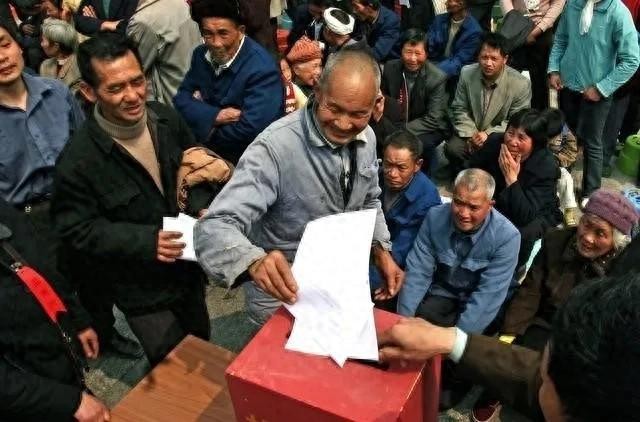

在中国农村治理中,“一肩挑”政策的推行引发了对农民选举权的深刻思考。这种将党支部书记和村委会主任职责合并的做法,虽能提升治理效率,却也可能剥夺农民参与治理的权利。我们必须探讨这一政策背后的复杂性,以及它对农村民主的影响。

一肩挑的好处

首先,“一肩挑”这一做法在理论与实践中均展现了一定的优势。

意见统一

在乡村治理中,意见的统一是进行有效管理的关键。当书记和主任为同一个人的时候,决策过程中便减少了交叉摩擦和相互扯皮的可能性。在这个由各种利益构成的复杂社会中,尤其是面对突发事件和重大问题时,拥有一个统一的领导核心,无疑可以提高反应速度。

体现党的统一领导

此外,“一肩挑”在某种程度上也体现了党的统一领导。在党的组织框架中,书记的角色至关重要,作为党组织的核心,他的观点和意图往往代表了党的方针政策。将党支部书记和村委会主任职务合并,能够强化党的核心领导地位,让党的决策更加顺畅地在基层得到传播和实施。

精简村干部职数

再者,合并这两个职务有助于精简干部职数,降低行政成本。农村地区常常面临人员不足和资源分散的问题,如果能将职务合并,不仅能节省开支,也能进一步提高工作效率,有效利用人力资源。

农民群众选举的必要性

然而,尽管“一肩挑”有其积极的一面,我们也不可忽视农民群众选举的重要性。

书记和主任的选举规定不同

书写这段文字的人,或许会问,为什么要强调农民的选举权?其中的原因不无道理。按照相关法律法规,党支部书记是由全体党员选举产生,并需经过党委批准,而村委会主任则是由全体村民直接选举。在这种情况下,如果将两者合并,等于是将农村居民的选举权剥夺了。

党员认可的书记不一定获得农民认可

即便党支部书记在党内元老阶层中赢得了声望,但这并不意味着他在村民中的支持度也同样高。在许多地方,党支部书记与村民间的认同感差距明显,往往导致选择上的壁垒。因此,强行推行“一肩挑”可能会引发对立情绪,甚至激化党群之间的矛盾。

实际例子

实际上,在一些地区的探索中,我们可以看到“一肩挑”的推行并非风平浪静。

党员认可的书记不一定获得农民认可

在某些地方,农民对于党支部书记的认可度较低,一些原本在党内备受瞩目的个人,甚至在村民选举中铩羽而归。这样的情况,无疑反映了一个现实:党与民之间并非总是一心。在此背景下,强制性的“一肩挑”只会让部分民众感到愤怒与抵触,致使原本团结的基层变得四分五裂。

强行“一肩挑”可能导致对立情绪

在某些村庄,书记与主任职位融合后,部分老百姓甚至产生了"书记是外来的,主任则是自家的"情绪。这种来自乡土情感的对立不仅加剧了村民与领导间的隔阂,也在一定程度上影响了村庄的和谐与稳定。

选举程序

深入了解党支部书记与村委会主任的选举程序,能够让我们更清晰地看到未来的潜在走向。

党支部书记的“双推”推荐方式

党支部书记一般通过“双推”的方式产生,即推荐候选人后,再经全体党员投票选出。这种做法旨在充分发挥党的集体智慧,但同时也存在着"推荐制"带来的局限性:因受到领导意图的影响,部分优秀的基层党员可能因此被埋没。

村民委员会主任的自愿报名与海选方式

村委会主任的选举则显得更为透明。通过自愿报名和海选的方式,村民们可以直接参与到选举中,随心所欲地选择自己信任的人。这样的机制在一定程度上保护了村民的选择权和参与感,极大增强了民主氛围。

选举结果需保证公正性

无论是党支部书记的选举还是村委会主任的选举,唯有公正、公平的选举结果,才能为新一届的治理奠定坚实基础。假如偏离了这一宗旨,无论得出什么样的结果,都不可能获得村民的认可与支持。

结论

综上所述,书记与主任是否能够“一肩挑”,需依赖法律程序与村民选举结果而定。在此过程中,我们不能单纯地从表面来看待问题,而是要深入理解背后的复杂性。只有通过合法、合理的方式,才能使这样的制度调整真正服务于乡村发展,促进党群关系的和谐。

这是一个值得深思的话题,您认为农村的治理应该如何平衡“一肩挑”的便利性与选举的必要性呢?欢迎在评论区分享您的看法。

标签: