郑板桥:才子与画家的传奇人生

郑板桥:才子与画家的传奇人生

郑板桥(1693年-1765年),原名郑燮,字克柔,号板桥,晚号竹坡,江苏扬州人。作为清代著名的书法家、画家和诗人,郑板桥以其独特的艺术风格和深厚的文化底蕴,成为中国历史上不可忽视的人物。他的作品不仅在当时享有盛誉,至今仍被后人所推崇。本文将从郑板桥的早年经历、仕途与艺术的交融、诗词成就、艺术风格与影响以及晚年与遗产等方面,探讨这位传奇人物的艺术人生。

一、早年经历与求学之路

郑板桥出生于一个普通的商人家庭,少年时期便表现出过人的才华。尽管家庭条件有限,他仍然勤奋学习,尤其在书法和诗词方面展现了非凡的天赋。郑板桥的求学之路并非一帆风顺,他在科举考试中屡次失利,但他并没有气馁,而是继续努力,最终在1730年考中进士,步入仕途。

在他早年的学习过程中,郑板桥受到儒家思想的熏陶,深受古代文人墨客的影响。他在书法上追求“气韵生动”,在诗词上追求“意境深远”,这种追求不仅体现在他的作品中,也成为他一生艺术创作的动力。在这一时期,他开始探索书法、绘画和诗词之间的关系,为后来的艺术风格奠定了基础。

二、仕途与艺术的交融

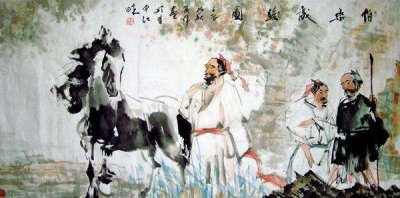

郑板桥的仕途并不顺畅,他在官场上历任多地,担任过多种职务。然而,他并不热衷于官场的权谋斗争,反而更专注于自己的艺术创作。在仕途的过程中,他常常利用闲暇时间进行书画创作,形成了“官场与艺术并行”的独特经历。

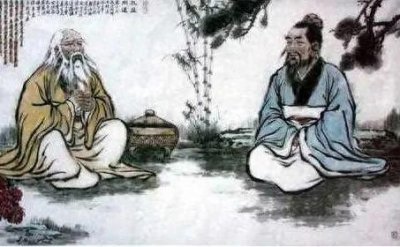

郑板桥的画作以竹子、梅花、兰花等自然题材为主,体现了他对自然的热爱和对生活的独特见解。他在画竹时,常常以“竹”自喻,表达自己高洁、坚韧的品格。他的竹子画作不仅展现了竹子的形态,更通过竹子的象征意义,传达了他对人生理想的追求和对社会的深刻思考。

在书法方面,郑板桥的风格独树一帜。他的行书和草书作品,笔势奔放、气韵生动,展现了他深厚的书法功底。他的书法作品常常与诗歌结合,形成了独特的“诗书画”三位一体的艺术风格。这种风格不仅丰富了他的艺术表现手法,也使他的作品在当时独树一帜,受到广泛的赞誉。

三、郑板桥的诗词成就

郑板桥的诗词创作同样出色,他的诗歌多以抒发个人情感和对社会的观察为主题。郑板桥的诗风清新脱俗,语言简练而富有哲理,常常通过对自然景物的描绘,表达对人生的思考和对社会的关怀。他的诗句中蕴含着丰富的情感,既有对故乡的眷恋,也有对人生无常的感慨。

在他的诗作中,最为人称道的便是《竹石》。这首诗不仅展示了他对竹子的热爱,更通过竹子象征了他坚韧不拔的品格。诗中写道:“咬定青山不放松,立根原在破岩中。”这句诗成为了后人激励自我的名句,体现了郑板桥对生活的积极态度和对理想的执着追求。通过这种诗歌创作,郑板桥不仅表达了个人情感,也反映了当时社会的现实与困惑,具有很高的历史价值。

四、艺术风格与影响

郑板桥的艺术风格受到了传统文化的深刻影响,同时也融入了个人的独特理解。他的画作以简练的笔触和生动的构图,展现了自然界的灵动与生命力。郑板桥的竹子画作尤为著名,他将竹子的坚韧与柔韧完美结合,形成了“郑派竹画”的独特风格。这种风格不仅在当时受到广泛赞誉,也为后来的艺术家提供了丰富的创作灵感。

此外,郑板桥的艺术不仅在当时受到广泛赞誉,其影响力也延续至今。他的作品被后世众多艺术家所学习和模仿,成为中国传统艺术的重要组成部分。郑板桥的作品不仅在书法和绘画领域享有盛誉,他的诗歌也被后人广泛传颂,成为中国文学宝库中的瑰宝。无论是他对竹子的描绘,还是他在书法上的创新,都为后来的艺术创作提供了重要的参考。

五、晚年与遗产

郑板桥在晚年选择隐居生活,远离官场的纷扰,专心致志于艺术创作。他在这一时期创作了大量的诗词和画作,形成了自己独特的艺术风格。郑板桥的晚年生活充满了对自然的热爱和对人生的思考,他的作品也因此更加成熟、深刻。

郑板桥于1765年去世,享年七十二岁。他的艺术成就和人生态度,至今仍对后人产生深远的影响。郑板桥不仅是清代的一位杰出艺术家,更是一位有着深厚人文情怀的文化名人。他的作品和思想,激励着一代又一代的艺术爱好者和文学创作者。

结语

郑板桥以其独特的艺术风格和深厚的文化底蕴,成为中国历史上不可忽视的文化名人。他的诗、书、画相得益彰,展现了他对生活的热爱和对艺术的执着追求。无论是作为艺术家还是作为诗人,郑板桥都以其独特的视角和深邃的思想,影响着后世,成为了中国文化史上一颗璀璨的明珠。通过研究和传承郑板桥的艺术与思想,我们不仅能够更好地理解中国传统文化,也能在其中汲取智慧,丰富我们的精神世界。郑板桥的传奇人生不仅是艺术的盛宴,更是对人生态度的深刻反思,值得我们每一个人去细细品味与学习。

标签: