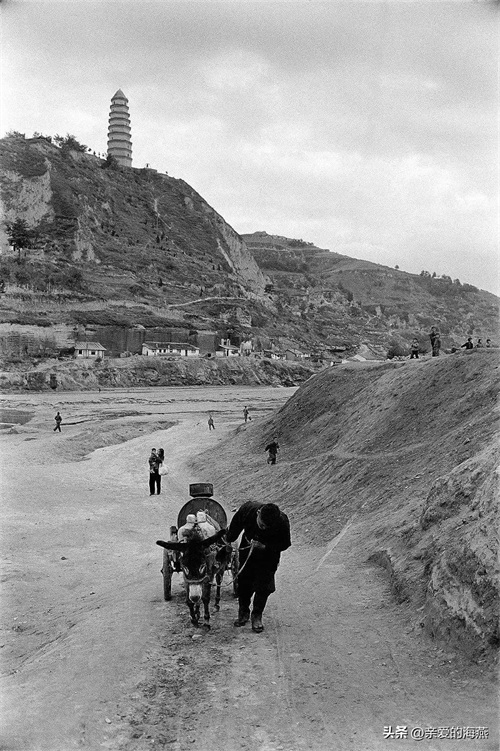

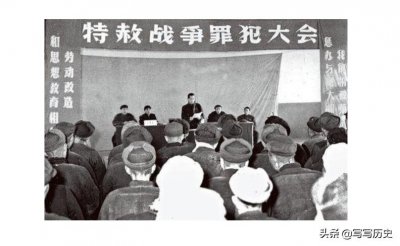

太罕见了!1965年的中国,居然是这个样子

太罕见了!1965年的中国,居然是这个样子

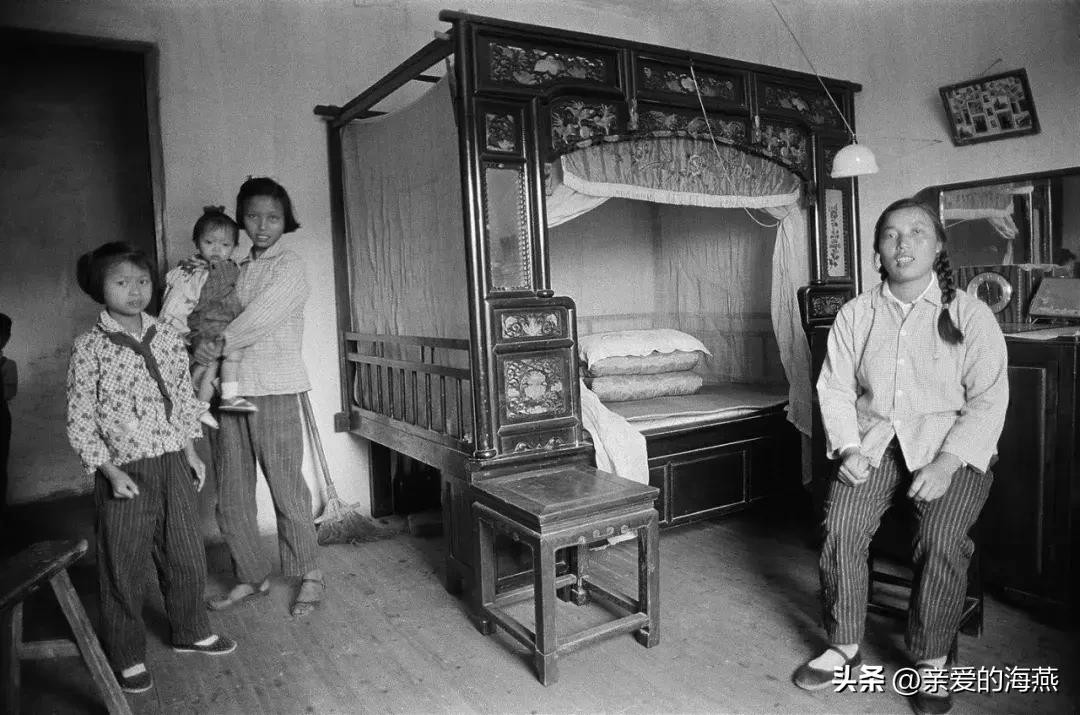

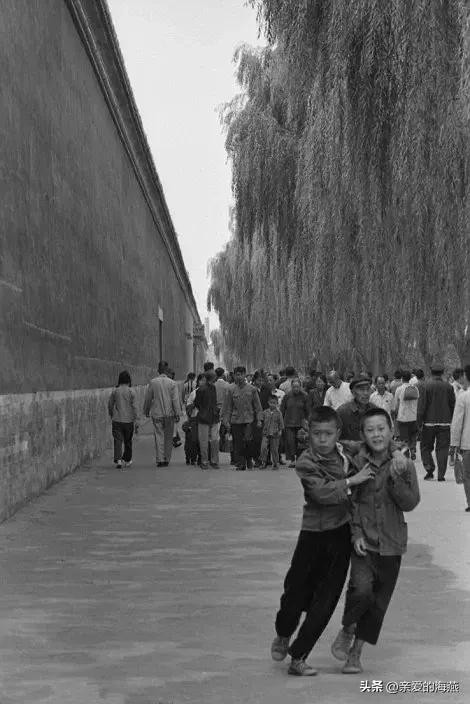

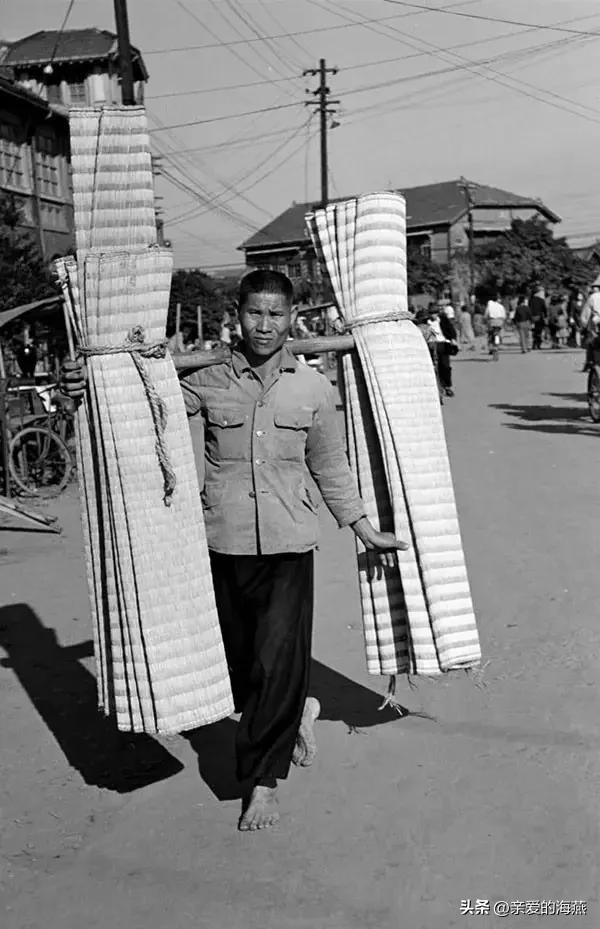

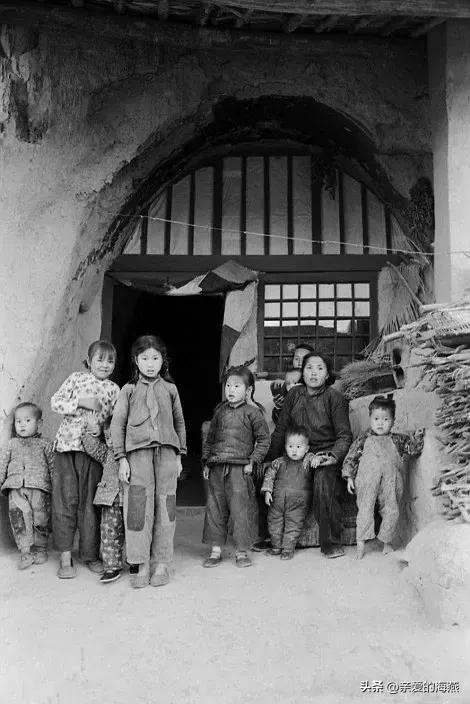

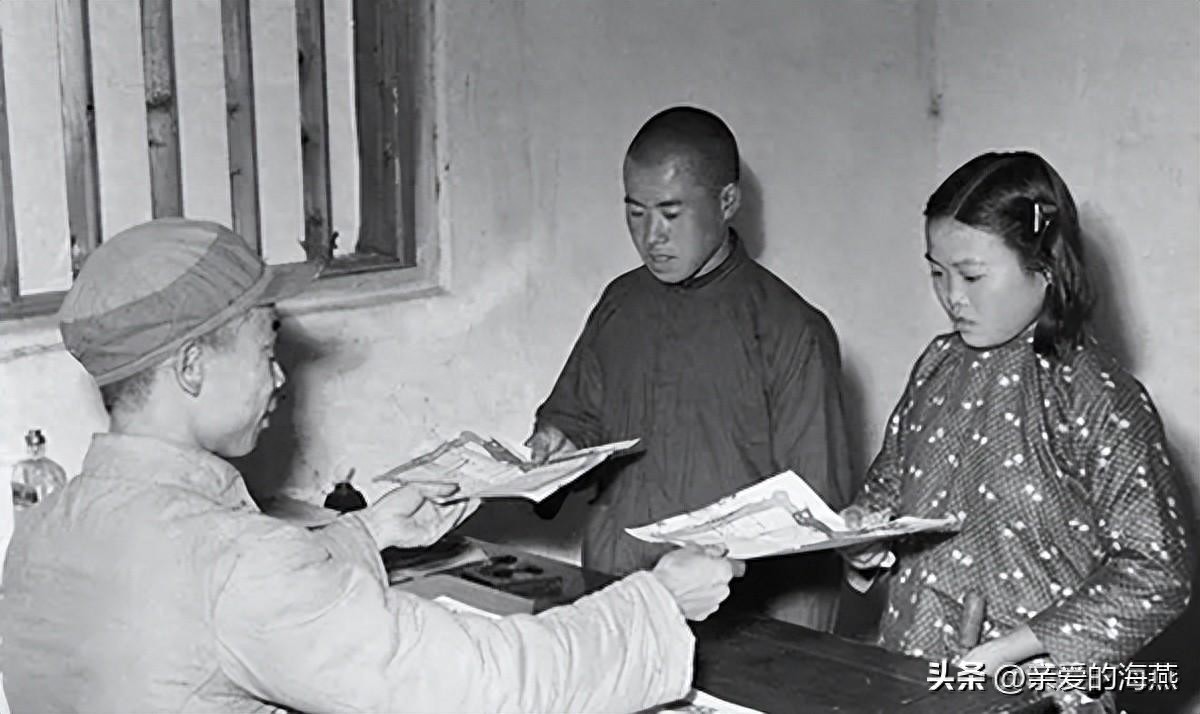

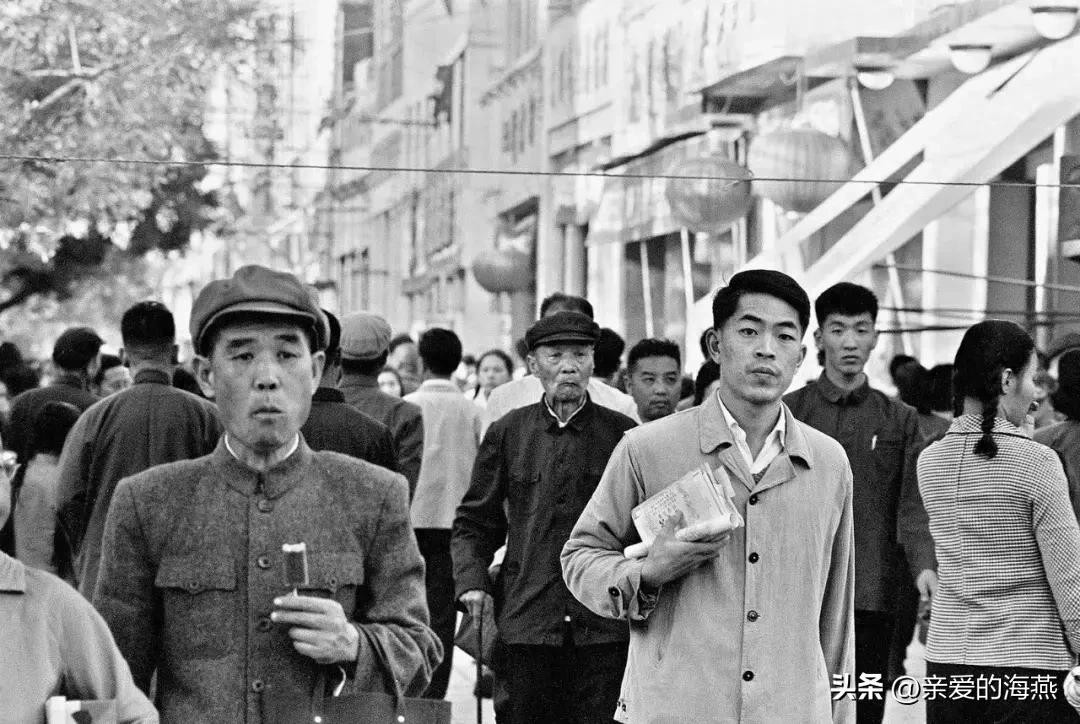

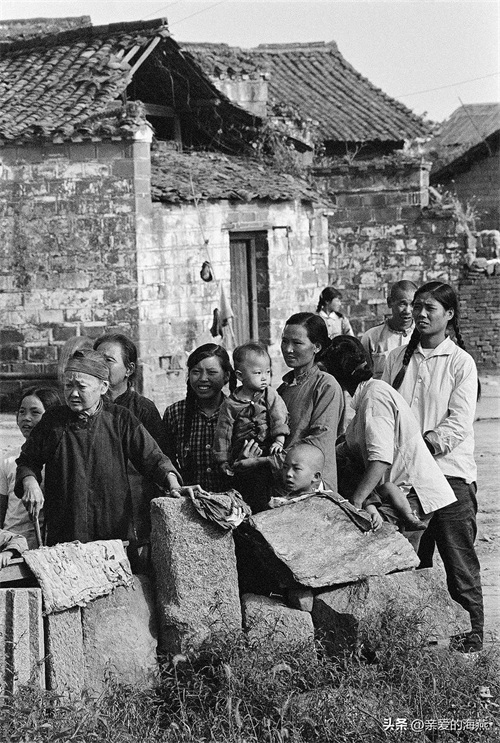

一个日本记者,都拍聂了中国的上世纪六十年代的真实照片,65年人们日子安定团结,10口人也有饭吃,有衣穿。那时推崇的是缝缝补补又三年,发扬艰苦奋斗的精神,全民一心节衣缩食,所以原子弹能爆炸,卫星能上天,水利能建设,钢铁能出产。。

六十年代的中国,是一穷二白的中国,是正在成长的中国,正在壮大的中国。就在不远的将来,就是现在的中国高高矗立在世界的东方,威慑世界。社会的进步不能一步上天,必须一步一个脚印,不能忘记过去的艰苦奋斗,才有今天,有今天,前辈付出了多少。

1966年中国大陆怎么样?数据说话才可反映! 改开后, 如中国据国家统计局《新中国50年统计资料汇编》数据:

1966年末,中国大陆人口为7.45亿人,其中农业人口6.12亿人。 1966年,中国大陆年GPD为1868亿元(人民币,下同);人均GDP为254元(约98美元一编者)。 职工年末人数5198万人,工资总额296亿元。 年末城乡储蓄余额72.3亿元,人均存款9.7元。 年末外汇储备4.2亿美元! 年粗钢产量1532万吨(年人均产钢20.6公斤),原油1455万吨。 年粮食产量21400万吨,年人均产粮287公斤!

一九六五年,是真真实实的风清气正,大人小孩都在学习解放军的英雄模范人物做好人好事,人际关系和谐。物产供应丰富,除粮油布棉使用票证供应外,无其它票证,而粮食显出了极大灵活性,公家卖议价粮给居民,因些除少数困难家庭外大多数城市居民吃的都是细粮。猪肉鸡蛋供应充足。

我们村,1964年通了电。电是县火力发電厂发的,高压六千伏。进入七十年代,升级为一万伏。最开始不用电表,按灯头收钱,一个月,一只灯头一块钱。进入七十年代开始装电表,每度电0.19元,工业用电(加工米,面等)0.08元每度,农业用电(抽水灌溉农田)0.06元每度。1974年接入国家电网,高压升级到3.5万伏。木电杆全换成水泥电线杆了。

我们村子有两台缝纫机,其中一台是裁缝家的,也是农户,男的以裁缝为主业。另外一个是普通农户,女主人用的,成色很旧的一台缝纫机,自家用的。在村里只见到一部电子管收音机,普通农民,但他家劳动力强壮,在村里经济条件较好。电风扇是在临村一家亲戚家看到的,外型出较古老,普通农民,经济状况较好

那时全国人民穿的衣服别看有补丁,都是纯棉花的,对身体无害,西方发达国家,想穿还劳不着呢,看那时的人都是纯朴的天然的美,不管是大人小孩的衣着,表情都是那么的自然美。

六七十年代是中国老百姓最欢乐幸福的年代,为什么这么说呢,一是没有后顾之忧,老年人有人管,小孩有学上,每个人都有工作。二是有理想,有追求。所谓样子,其穿戴倒在其次,重点是看精气神儿。 公平、安定,则有奔头。有奔头,则人气上扬。 故虽衣冠粗旧,亦难掩蒸蒸日上之气。

这些60年代的照片上的人,未发现某些“名人”所说的穿“补钉”衣服的、更未见“光腚”的!犹如一把利掌,直扇了抹黑那个时代的无良之人!几岁小孩都衣着整齐,并没有某人说的光腚(不穿裤子)的!!!!应该让他看一看,那个时候家家的孩子都不少,可没有光屁股的。真实的镜头,有理想,有信仰,艰苦奋斗充满希望的年代。

那个年代,照相机属于奢侈品,拥有的人非常少。但是,说没见过不不大可能。当时结婚,女方要求的是“三转一响,外带一卡擦”。一卡嚓就是照相机。中国在1958年生产的相机就非常好了,其中代表的是上海58-1和上海58-2型,尤其是上海58-2型,非常优秀。六十年代中期,自家有相机的不多,但有专门出租相机的地方,进口的,国产的都有,出去游玩,可以租一架摄影留念。

我那时十岁,小孩裤子最易烂,我也穿补巴裤子,衣服是袖子没肩补丁较多,称媳妇能干,一般是说补衣服补得好看,针线活好。“新三年,旧三年,缝缝补补又三年”。那时家庭小孩较多,小的穿大的不能穿的平常事。那个年代就这样,新做的衣服怕磨破先把袖口领子补上补丁,尤其是裤子屁股那块和膝盖那块补上补丁以防磨破。别说旧衣服补丁摞补丁那是常见的。

照片很珍贵!真实的反映和记录了当时的生活和风土人情!这些照片都是当时社会的真实写照。当然那时候人们穿衣比较单一,大多都是以蓝的灰的和军绿的为主。女的要么长裤,要么长裙,很少看到裙子短于膝盖的。

标签: