古镇越建越多,我们为什么越逛越没感觉?

古镇越建越多,我们为什么越逛越没感觉?

随着经济的迅猛发展,居民生活水平显著提升,生活需求变得多样化,旅游业也得到快速增长,尤其是乡村旅游产业发展十分迅速。此前,中国古城与文化研究院院长林鹏接受媒体采访时,曾提到:“我国一共有2800多座开发或正在开发的古城镇,数量肯定是全球第一。”这是什么概念呢?我国有1301个县,假设一个县至少有两座古镇,如果你一天逛一个的话,得逛七年多才能逛完。

历史文化古镇作为城乡地域系统中的关键节点,可以满足现代城市居民对乡愁和田园生活的向往,因而古镇旅游得到了许多人的认同和喜爱。然而,数量迅速增长的背后,问题也逐渐暴露出来,古镇同质化现象日益显著,显现出“千镇一面”的趋势。在乌镇看过的蓝印花布,转头出现在贵州苗寨;在古北水镇尝过的定胜糕,原样复制到云南茶马古道,文旅产业的创造力早已被Ctrl+C/V的快捷键绞杀。本期识途,小蕾和大家一起聊聊古镇越建越多,我们为什么越逛越没感觉?

据文化和旅游部数据中心测算,假期5天全国国内出游3.14亿人次,国内游客出游总花费1802.69亿元。屏幕前的你五一去哪儿玩了呢?去古镇的朋友,回忆一下你去的古镇,有什么令人印象深刻的特色?

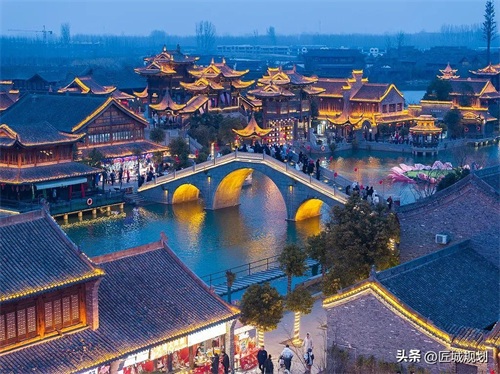

图:来源网络

是不是有点难?但如果换个问题:古镇有什么共同点?答案可能就不约而同了,为什么有越来越多复制粘贴的古镇?当小蕾拆解这些复制的背后,发现一个更值得探讨的现实:到底为什么要建这么多古镇?是谁在建?钱从哪里来?又是否真的一无是处?

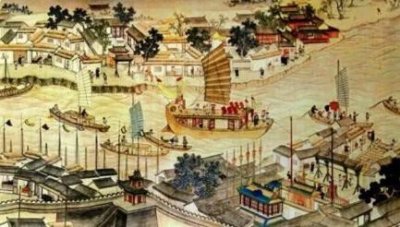

图:来源网络

2021年,一份《特色小镇死亡名单》在网络疯传。文中列举了至少有100个地方特色小镇批量兴起又批量死亡的案例,其中文旅特色小镇不在少数。

问题出在哪?

图:来源网络

究其原因,“文化”二字是底色。仿古建筑千篇一律,灰瓦红柱、仿青砖纹理,除了义乌小商品、预制美食就几乎找不到什么特色小吃,更别说原住民和原生文化了,很多人以为,古镇的问题在于太商业。但换个角度想,商业并非原罪,“虚假商业”才是。没有商业就没有可持续运营,没有人气,文脉肌理也难以传承。问题是,商业该如何与本地文化共生,而不是将其替代?真正能长期吸引人的古镇,是有原住民参与、有文化底蕴而非文创噱头。否则,游客去一个比自己还年轻的古镇图什么呢?

图:来源网络

而位于青海西宁湟源县的丹噶尔古城,恰恰走出了一条与众不同的路。它不是“按图索骥”的仿制品,而是一座活了六百多年的真古城。名字源于藏语“东科尔”——白色海螺得名,素有着茶马商都、小北京之称。地处湟水入黄河之前、西海之滨,自古就是茶马古道要塞。宋元时期,它是丝绸之路西段的交通枢纽,西北地区最大的集散地,清末年间,年贸易总额高达300万两,是当时西宁府的六七倍。不少来自英国、美国、俄罗斯的商人曾纷纷云集于此。它是一部青海多民族文化交融的“活的历史书”,如今已列为西宁市重点保护历史街区。

图:来源网络

当然,随着时间的发展和商业中心的转移,古城已不再像往日那样繁华。为了延续这座古城的文化记忆,近年来,进行了保护规划与更新改造。更重要的是,它不是短期开发项目,而是一个由“南京-西宁”东西部协作机制支持、市场团队实际运营、并深度融合公共服务与文化生产的活化工程。小蕾和团队2023年就丹噶尔古城展开文旅策划及前期咨询工作,现在也是运营联合体的一员。

图:来源网络

根据最新数据,古城内97家国有商铺中有84家激活经营,24处院落已盘活13家,不仅如此,明确“一店一品”,“清退一批、招入一批、储备一批”的招商管理办法,湟源排灯、皮影等非遗项目均可亲身体验。据统计,今年五一期间,从非遗展示到主题演出,从情景互动到艺术体验,古城接待游客近7万人次,同比去年增长31%,单日峰值1.61万,综合收入同比去年增加142%。游客在古城的复游率达30%。丹噶尔古城的复兴背后,使得这一茶马古道上的小北京焕发生机,成为西部文化遗产保护与文旅融合的正面典范。

图:来源网络

小蕾认为,古镇,不该是一个短期项目,所谓“文旅”,文在前,旅在后。没有文化的地方,再怎么装饰,也撑不起一个城镇的灵魂。真正的古镇,应该是随着时间自然长出来的生活形态,是人们在这个场域中的共同记忆。而真正好的古镇,不是表面的“古”,而是骨子里的“活”。像丹噶尔古城这样运营,把古留住,把人吸引来,把文化活化,才能让古镇不止活三年,而是再活几百年。

你去过哪些古镇或者古城,哪些是值得一去的地方?欢迎在评论区告诉大家~

标签: