清朝时期的中国护照:国虽弱,但护照上的“27个字”...

清朝时期的中国护照:国虽弱,但护照上的“27个字”...

清朝时期的中国护照:国虽弱,但护照上的“27个字”却相当霸气

随着现代社会的发展,出国旅游已经成为家喻户晓的事情,然而,回顾清朝时期,我们发现出国不仅是一次旅行,更是一次挑战。尽管国力薄弱,但护照上的“27个字”却彰显出的是坚韧与自信,也反映了中国人对国家尊严的坚守。

早在唐朝,我们就已经有了类似护照的东西,那就是通关文牒。这为后来的护照制度奠定了基础。

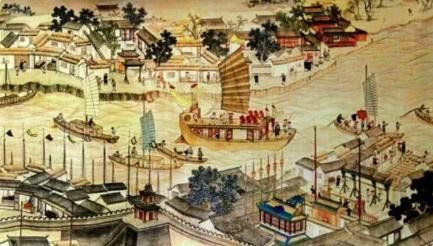

然而明朝末期,郑和下西洋标志着中国政府开始实行海上禁运,也就是闭关锁国政策。这一政策在一定程度上遏制了海上的偷渡和倭寇的肆虐,却也使得中国与外国之间的联系被切断,发展也远远落后于西方列国。

到了清朝时期,闭关锁国政策达到了顶峰,只留下广州一个通商口岸。这种封闭政策导致外国人难以进入,中国人也难以出境,护照这种身份证明在当时并没有太大的实际需求。

然而,当清朝统治者还沉浸在天朝上国的美梦中时,英国已经完成了工业革命,成为资本主义头号强国。

为了打开国外市场,获得工业原材料,英国将目光放到了中国。1840年,英国发动第一次鸦片战争,清朝军队面对装备精良的英国军队节节败退,最终签订了不平等的条约,割地赔款,打开国际贸易大门。

这个时期,西方列强开始认识到,封闭自己的中国其实只是一纸空文,而这使得他们纷纷加入侵略中国的行列。

数十个不平等的条约在中国签订,国门在西方列强的炮火之下被全部打开。在当时的国际背景下,中国与外国的联系愈发紧密,随之而来的是许多商人和普通民众渐渐产生了出国的渴望。

这种情况下,清政府感受到了来自西方列强不断增加的压力,同时国内外贸易也随着时间的推移逐渐攀升,人员流动性也呈上升趋势。

在这种复杂的背景下,面对不断增长的出国需求,清政府作出了一项关键的决策:放宽封闭政策,启用护照作为身份证明,并开始向百姓发放护照。

这个决策的制定不仅是对外国压力的回应,更是出于国内外贸易的实际需求以及人员流动的客观趋势。

这一转变标志着中国的外交政策发生了深刻的根本性变化。清政府逐渐意识到,只有通过与外部世界建立更密切的联系,才能更好地适应国际社会的发展。

因此,护照的发放不仅仅是一种身份证明,更是国家在面对国际社会时展现自身开放与融合的姿态。

此外,由于清朝中晚期正饱受西方列强的侵略。科技的差距、文明的冲突,使得清朝不得不正视整个世界的变化。为了应对这一巨变,清朝理解到自己必须更加努力地保护那些选择走向未知的留学子民。

护照的出现并非仅仅是一张旅行证件,更是一种国家为留学生提供的背后支持,是坚定站在国际社会舞台上的象征。

在清朝中晚期,面对西方列强的威胁,清朝统治者意识到距离先进国家的差距有多大。为了弥补这一差距,他们决定从最基础的方面着手,鼓励留学,所以护照对他们来说是必须的。

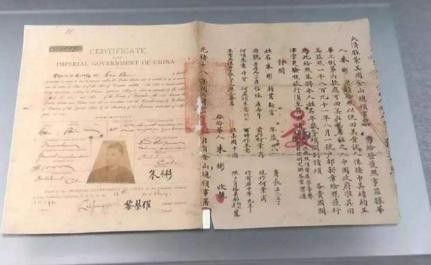

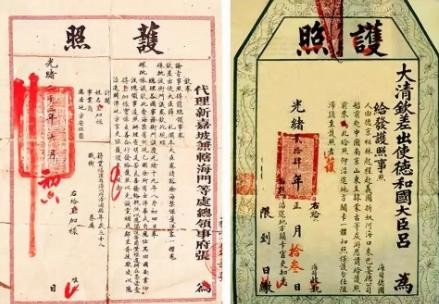

清朝时期的护照与现代护照截然不同。不同于现今折叠的小本,清朝的护照是一张竖版的纸,上面清晰地标注着护照使用者前往的地点、目的地和身份信息。

整体设计非常正规,上面还印有相关部门的印章,突显其正式性。然而,护照的精彩之处在于上面的一段话:“持护照过境时,请立即检查放行,按照约定予以保护,不要为难阻止。”

这“27个字”在护照上的存在,看似平凡,实则凝结着清朝的尊严。在那个动荡而困顿的时代,清朝的存在备受考验。

在国际舞台上,清朝正经历着割地赔款的痛苦历程,被视为弱小的殖民地。面对外部压力,国家形象和子民安全成为至关重要的焦点。

然而,即便手持这样的护照,百姓在国外的生活却远未如他们所期望的那样美好。中国人在国际社会的地位相当低下,他们注定只能从事最苦、最脏的工作,面临着各种不公平待遇。

这一现象具体体现在许多华工参与了美国铁路的修建中,为此付出了巨大的努力和代价。

在当时,美国正大力发展铁路,而中国的劳动力充沛且工资相对较低,成为美国铁路建设中不可或缺的一部分。

然而,这些华工在国外的生活并非如护照所承诺的那样安稳。他们被迫从事艰苦的体力劳动,面对的是艰难的工作条件和不公平的对待。

时至今日,中国的护照在国际上拥有强大的地位,成为持有者的“保命符”。这与清朝时期形成鲜明对比。

现今的中国已经强大,国际地位显赫,因此其他国家对中国护照的认可度很高。然而,要想使其他国家买账,需要有实力作为支撑,这也是当时清朝并未获得的。

回顾清朝时期的中国护照,尽管国力薄弱,但在护照上的27个字彰显出清政府的底气。这种硬气或许是为了给百姓在国外的生活提供一些底气,让他们不至于太过卑微。

时至今日,拥有中国护照已经成为一种强有力的保障,但这也与清朝时期形成了鲜明的对比,时代的变迁使得中国在国际上拥有了更为强大的地位。不论国力如何,27个字所传递出的硬气却是清朝时期中国护照的独特之处。

标签: