温州这个隐世的石头古村,却是泰顺千年耕读文化的发源地

温州这个隐世的石头古村,却是泰顺千年耕读文化的发源地

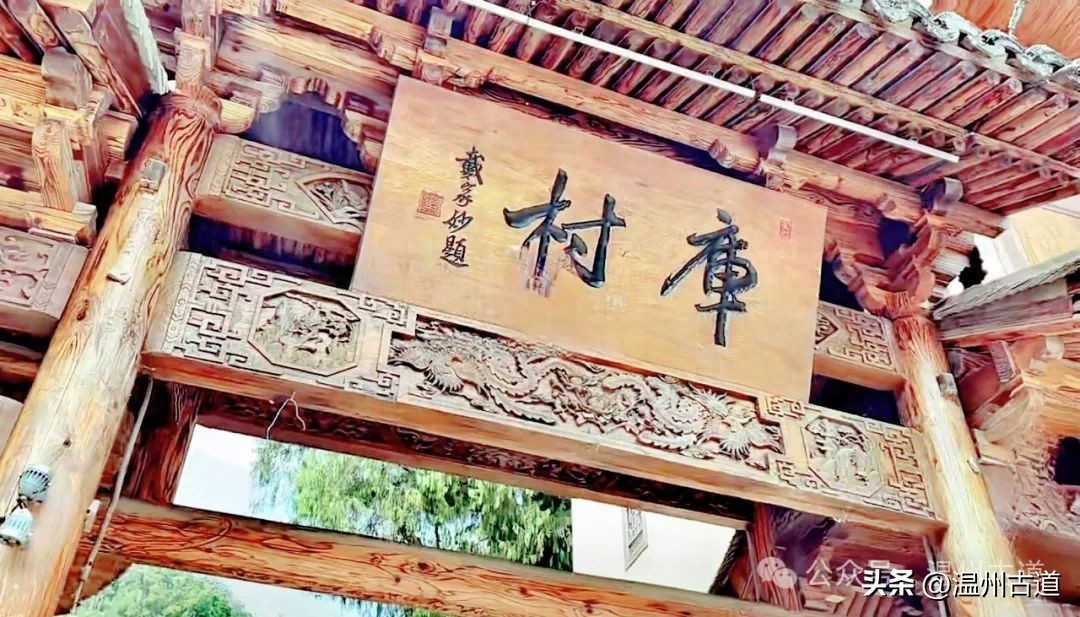

【瓯越风情 · 泰顺古村行·库村】

文&图叶望庆

古 村

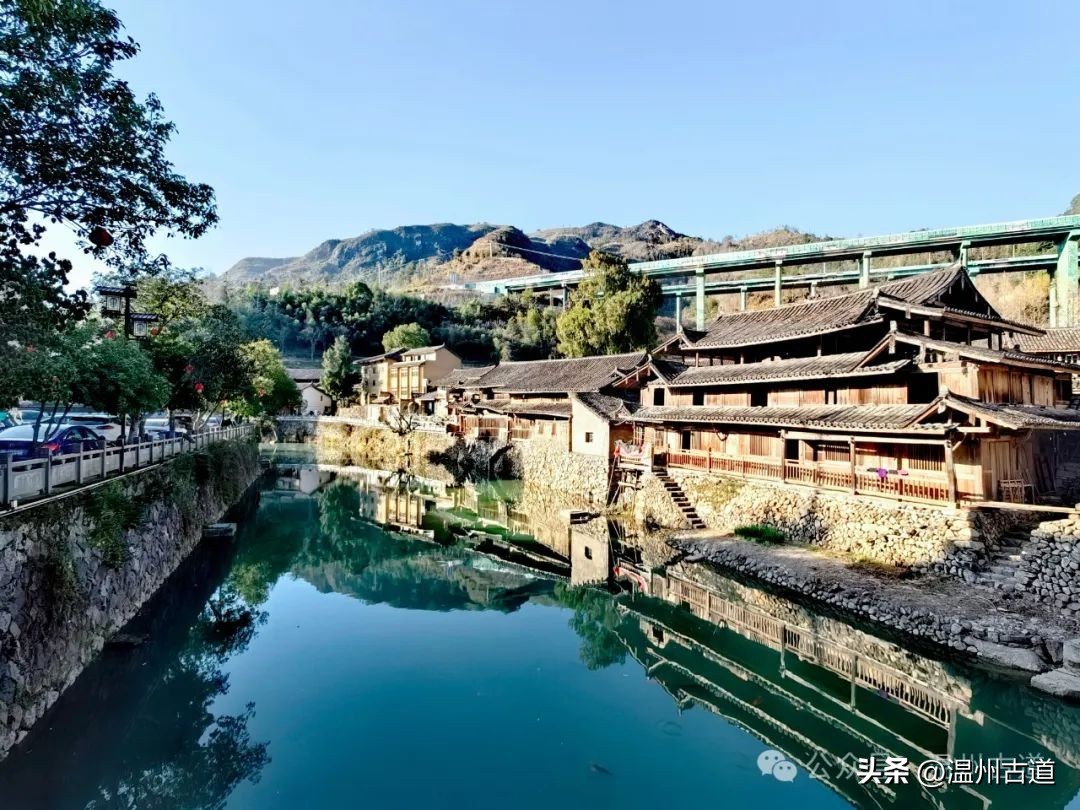

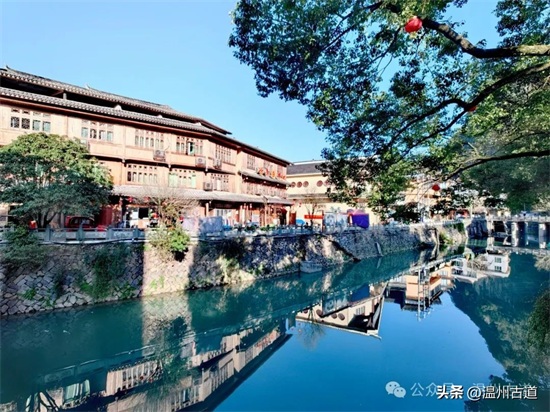

库村,是泰顺县南浦溪镇下属行政村,位于泰顺县的东北部,飞云湖水库的上游,这里三面环山,一面临水,前有新浦溪萦绕,后倚白云山,左右群山环抱。山水相依,山清水秀,山景秀丽,得天独厚的地理环境,使得这里成为了一个理想的居住和休闲之地。

关于库村的名称来历,有多种说法。一种是因为村庄四周的山峰形状如库,故而得名。另一种是,从高处有十一条溪流汇聚到村里,这些溪流只进不出就像是一个聚宝盆,像一个宝库,所以取名为库村。还有一种则是与村庄的创始人有关。包全作为泰顺的早期开发始祖,定居于此地,并繁衍生息。村庄以包姓为主,取名“库村”,意为“包家之库”。

库村俗称漈头,唐代以前,这里还是莽莽苍苍的深山老林,只有少数古越遗民及避世隐者散居其中,过着鸡犬相闻而不相往来的生活。据史书记载,库村始建于晚唐时期,经过五代、宋、元、明、清等朝代的更迭,已有1200多年的历史。在漫长的岁月里,库村逐渐发展成为了一个规模较大、保存完好的古村落,被誉为“唐宋遗风”的典范。

据《泰顺县志》记载,唐元和七年(812),包全从会稽山迁居泰顺今库村。唐乾宁四年(896),谏议大夫吴畦也隐居于此。包全和吴畦相继归隐白云山下后,开启了泰顺古村耕读之先河。古村始祖包全,唐贞元二十一年(805年)任福州长溪县令,卸任后,唐元和六年(811年)沿飞云江溯江而上,到了上游河谷,看见“溪水潺湲,林峦峭耸,舸牵既穷,乃弃舟登岸而入”,于唐元和七年(812)定居在安固县义翔乡五十七都卓小阳(今南浦溪镇后垟村)居住。之后,包氏迁居卓小阳东一公里的库村定居。

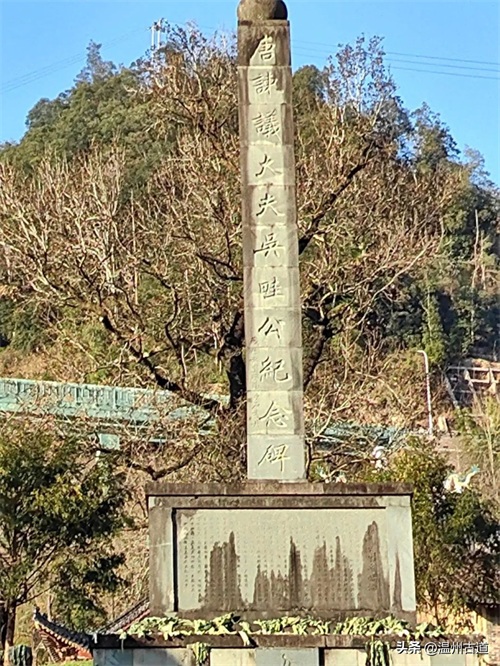

在包全迁居库村85年后,原籍山阴的吴畦也迁隐白云山下的库村。吴畦曾任桂州刺史,河南节度使;唐·文德元年(888年)拜为谏议大夫,职掌侍从规谏,相当于宰相,因忠言直谏,于唐·大顺元年(890年)被贬为润州刺史。当时奸臣当道,吴畦遂生隐退之意。于唐·乾宁三年(896年)率兄弟子侄,沿飞云江溯流而上,迁隐库村,开始劝农劝学生活。

包全和吴畦相继归隐库村,带来了中原文明,开泰顺耕读文化的先河。千百年来,以库村为中心,人丁兴旺、人才辈出,逐渐形成诗意栖居、文风昌盛的包姓吴姓血缘村落。其后裔功成名就,宋朝就有多人中进士,库村成了名副其实的进士村。

古树参天

库村这座拥有 1200 年历史的古村落里,矗立着众多的古树,它们不仅是岁月静好的守望者,也是历史沧桑的见证者。走进库村,仿佛踏入了时光的隧道,这里古树林立,古木参天。世英门前的石英街上有多颗柏树,有圆柏,侧柏等,全部都为百年以上。这些柏树历经风雨,依然挺拔,仿佛是村庄的守护神。

其中,最为引人注目的是位于世英大道东侧的那颗古柏,据说由隐居于此的唐·谏议大夫吴畦当年亲自种下,见证了库村的变迁,虽历经 700 多年的风雨,但它依然挺拔而立,枝叶茂盛,绿意盎然,向世人展示的是它那顽强的生命力与坚韧不拔的精神。如今树下面立着一块大大的泰顺石(叶腊石,产于泰顺县龟湖镇,以温润似玉、颜色丰富,种类繁多,石质细腻、纹理精美而著称,是雕刻的好石材),上面刻着“走走泰顺,一切都顺”几个大字,成为游客摄影留念的打卡点。

除了柏树,古村还有枫香树,苦槠树等。位于吴畦纪念馆前面的枫香,它的根部非常奇特,大半露出地面,扭曲交错,宛若是大自然的艺术品,让人不禁感叹大自然与岁月的神奇力量与鬼斧神工。这棵树已经在村中生长了几百年,仿佛是一位老者,用它那扭曲的身躯诉说着古村的曾经与过往。

穿梭在石头古村的街巷之间,目光所及,随处可见郁郁葱葱的古树。观赏这些古树,仿佛在读一本历史的长卷,每一片叶子都镌刻着岁月的记忆,每一条纹理都诉说着古老的故事。它们用自己的存在,见证了古村的荣辱兴衰。

唐宋遗风

库村是泰顺历史最悠久、规模最大、保存最完整的古村落,文字记载已有1200多年的历史,是温州罕有并保存完好的一个具有“唐宋遗风”的历史文化古村落,素有“吴越文化,唐宋遗风”的美誉。踏入库村,仿佛穿越了时空,走进了一个被时光遗忘与历史尘封的村落。

这是一座充满历史韵味的“石头城堡”。石头路、石头墙、石头屋...这里的街巷、山墙、屋基、门楼,无不是由鹅卵石垒砌、铺就,随意粗犷,简洁古朴,却又构造精致,井然有序。一些石墙上面也有用泥土夯筑的方式,而房屋内部则使用素木作为梁、柱等支撑结构,这种石木构建的老屋既坚固又耐久,体现了古人对于建筑与自然的和谐共生理念。

库村不仅其古村落的布局沿袭唐宋时期的特色,而且建筑的风格也处处展现着布局对称规整,线条优美流畅,细节装饰精美,色彩自然古朴的唐宋遗韵。村内现存的传统建筑极为丰厚,其中明清前古建筑有19座、上世纪70年代前古民宅25座,一座上世纪的房子上面还有标语“敬祝毛主席万寿无疆”。

库村以世英门为界,分为两个小村,东为吴宅,西为包宅。现存的世英门修建于明代,又称“石门楼”,全部用石头建造,用石柱、石梁、石楣、石瓦叠砌,门前还设有上马石、下马石、石条凳等,额间有浅浮雕,是浙南地区典型的石门楼建筑。古代的行政区划制度中,有二十五家为一闾的划定,世英门其实相当于闾门。

漫步在库村古朴的街巷里,行走在迂回悠长的石径中,恍如隔世!每一块石头、每一堵山墙、每一根素木、每一片青瓦、每一段古巷所承载的历史沧桑,引领着人们穿越千年的历史长河。这些建筑不仅是历史的见证,更是古人智慧和才华的结晶。它们展示着唐的大气与宋的优雅,让人们在久违的宁静中,品味古人悠闲惬意的生活氛围和对生活的热爱与追求。

耕读传家

库村,这座千年古村,有着深厚的文化底蕴,它开启了泰顺耕读文化的先河,是泰顺耕读文化的发源地。耕读传家是中国古代的一种文化传统,以亦耕亦读,耕读结合,耕读传家为价值取向,强调通过耕种和读书来传承家族的文化和传统。耕读文化起源于春秋时期,唐宋年间,耕读传家得到了进一步的发展。

唐朝末年,曾任福建长溪县令的包全与官至中书令同平章事,拜谏议大夫的吴畦“开荒南野际,守拙归园田”归隐白云山下库村后,开山劈林,开田建房,开办书院,先后创建了三个书院,将耕读当作传家至宝,代代延传,播种开花。让家族后人带着满腹经纶走出山林、登上仕途。

据泰顺县志记载,唐五代两宋时期,本境考中文武进士共有82位,而单单库村的吴氏后裔在两宋就占了19位,可见库村当时文风兴盛的程度。

在库村,这种传统得到了很好的延续和发展,它不仅体现在村民们的生活方式中,更体现在那些历经沧桑的古民居和建筑中。如今走入古村,仍能看到这些遗存,是温州地区能寻访吴越文化、体验“唐宋遗风”的历史文化古村落。

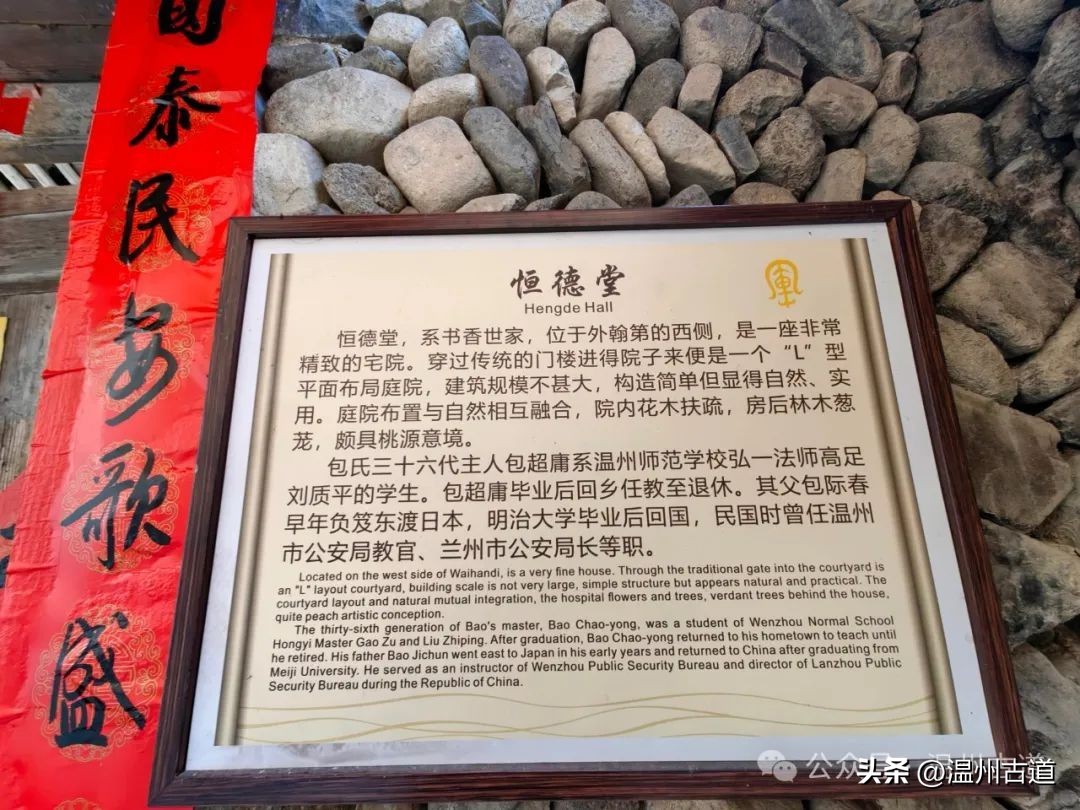

这里的古民居错落有致,鹅卵石路蜿蜒曲折,仿佛在诉说着千年的故事。每一扇门,每一扇窗,都充满了历史的痕迹,让人不禁沉浸在这份古老而深沉的文化氛围之中。古村现存古民居主要有衣德堂、食德堂、恒德堂、树德堂、贵德堂等五座含“德”字堂号建筑,当地人称为“五德堂”,可见当地以德立族,布德施恩的厚德民风——耕读传家久,厚德泽世长。

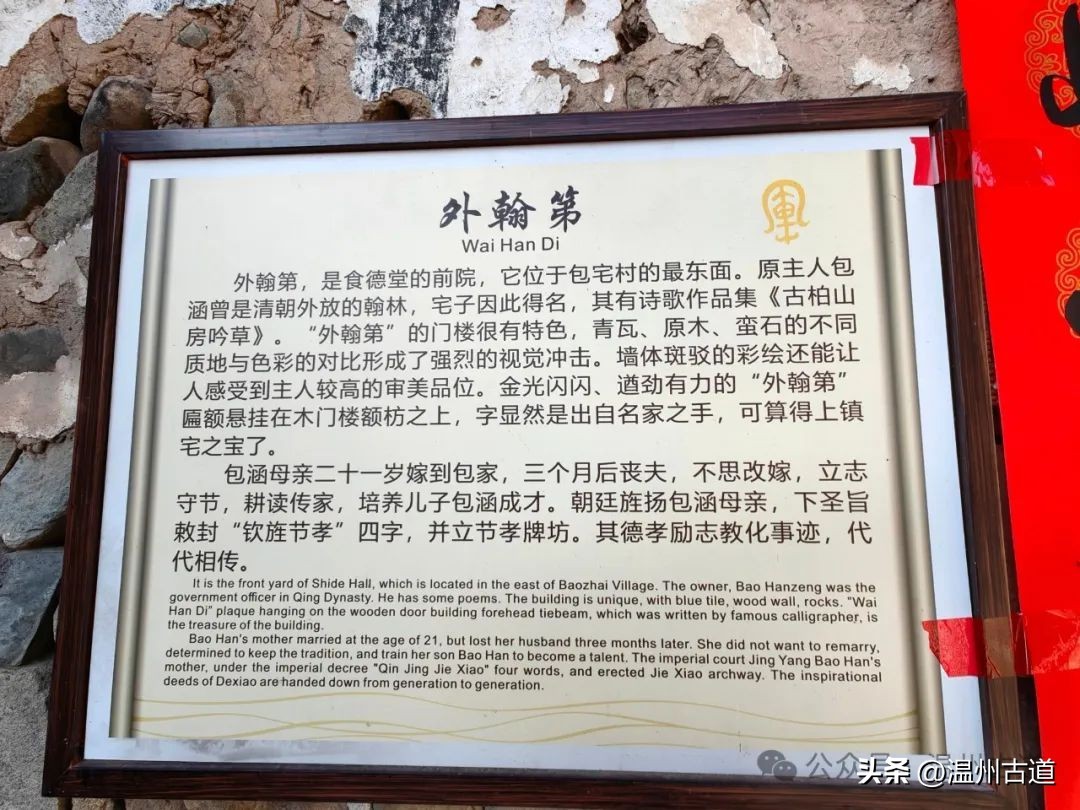

食德堂,前院称“外翰第”,堂宅主人的高祖包涵是清·同治年间的岁贡,曾当过寿昌县的训导,是清朝外放的翰林,故名外翰。门框的额枋之上,挂着“外翰第”三个金字的木牌。顶椽之下还悬挂一块牌子,竖写“钦旌节孝”四字。这块牌子是朝廷敕封给包涵母亲的,以表彰其“立志守节”的高尚情操,并立节孝牌坊一座。另外,古村还有一座古戏台。

值得参观的是重建的吴畦纪念馆,这座始建于后唐同光元年(公元923年)的纪念馆充满人文魅力,里面介绍吴畦的情况,让我们知道他是隐居泰顺的两位宰相之一。在唐代,中书令是中书省的最高长官,而“中书令同平章事”是指在政事堂商讨处理国家政事的大臣,这一职位实际上就是宰相的职责。吴畦在唐中和二年(882年)被召入朝,授予中书令同平章事的官职,这意味着他在当时已经担任了相当于宰相的职位,参与了国家政事的决策和管理。吴畦的政治生涯中,他不仅在军事上有显著的成就,如成功平定黄巢起义,还在治理黄河等民生工程上做出了贡献。他的官位显赫,治绩显著,对当时的政治和社会产生了重要的影响。以至于迁居库村,引起朝廷上下的关注。唐昭宗曾派遣使者到温州,特地赐给吴畦一道“铁券金书”。天复四年(904),受越王钱鏐的命令,诗人罗隐曾到库村寻访吴畦,想礼聘吴畦出山辅政,结果吴畦避而不见,寻访未果。

库村,这座千年古村,不仅是历史的见证者,更是文化的传承者。它以其独特的魅力,吸引着人们去探寻、去品味那醇厚的耕读文化。

标签: