西湖大学校长施一公自传披露,奶奶、母亲都是丹阳吕城人

西湖大学校长施一公自传披露,奶奶、母亲都是丹阳吕城人

你听说过施一公这个名字吗?对,就是那位网上经常”刷屏”的西湖大学校长,科学界的”顶流”人物。但你可能不知道,在这位”学界网红”的背后,藏着一个令人动容的家族故事,一段与江苏丹阳吕城难解难分的深厚渊源。

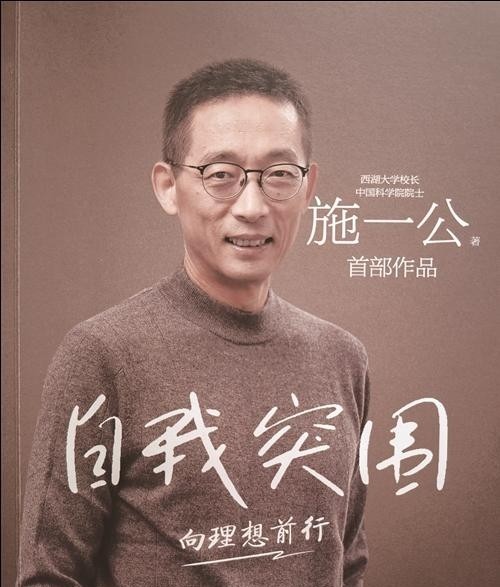

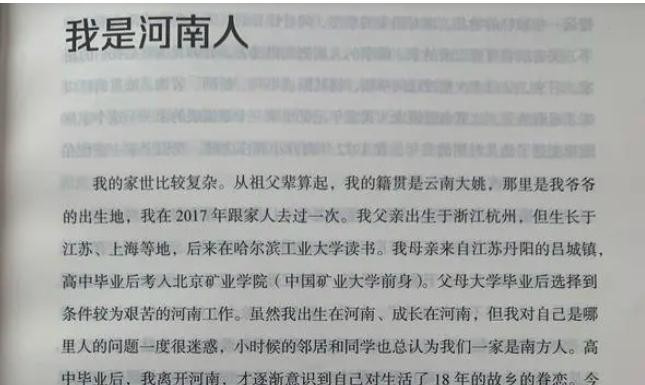

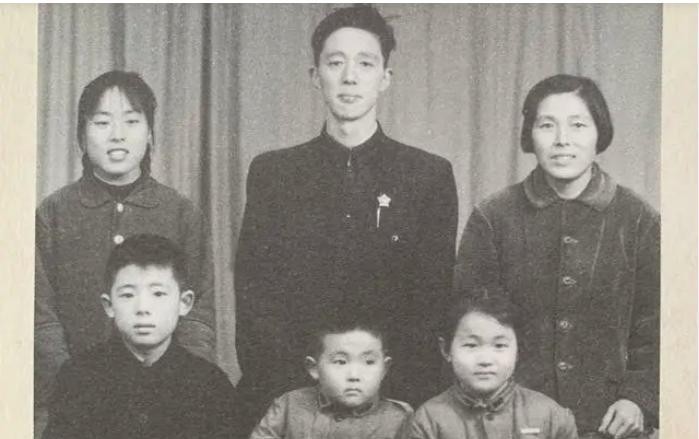

要说施一公为啥这么优秀,那可真得从他的”根”说起。翻开他的自传《自我突围》,就像打开了一本民国到现代的历史画卷。这本书在吕城当地可是”圈粉”无数,街坊邻居传着看,都说这是他们吕城的骄傲。

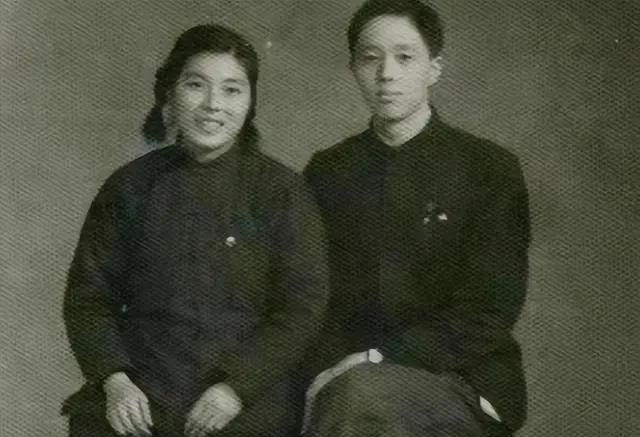

施一公的奶奶杨琳,就是地地道道的吕城人,那可是个有故事的女强人。就像春天里的梨花,看似柔弱,实则坚韧。1933年,她给施家添了个大胖小子,就是施一公的父亲施小林(原名施怀林)。可惜好景不长,才过了一年,因为参加革命被敌人发现,杨琳就这样牺牲了。这让人想起那句”春蚕到死丝方尽”,革命者的赤子之心,就是这样纯粹。

施爷爷施平,那也是条汉子。为了保护儿子,他忍痛把儿子送回吕城老家。你想啊,当时才两岁的娃娃,突然没了妈妈,又要离开爸爸,这得多揪心啊!但正是这个决定,让施家和吕城的缘分更深了一层。就像当地一位老人说的:”那时候的小林,成天在吕城的巷子里跑来跑去,活泼得很。”

说起施一公的妈妈姜小英,那也是吕城出来的才女,家就在大焦村。那个年代,能考上大学的女孩子,简直比大熊猫还稀罕。但姜小英就是这么优秀,愣是考上了北京矿业大学。这不禁让人想起那句”书山有路勤为径”,知识改变命运,这话一点都不假。

据施一公同村的老人回忆,姜小英读书那会儿,晚上经常点着煤油灯学习,整个村子就她家的灯最晚熄。后来她和施小林在北京相识、相恋,1967年在河南郑州有了他们的儿子施一公。”一公”这名字,寓意”一心为公”,这可不是瞎起的。

翻阅当地档案记载,施小林在吕城生活了整整15年。就像一棵小树,在吕城的土地上扎根成长。这段经历,就像一颗种子,也悄悄种在了施一公的心里。现在施一公可是个大忙人,但只要听说吕城老乡来访,二话不说就热情接待。有记者曾问他为什么对吕城这么上心,他说:”这是我的根啊!”

从清华学子到”海归”教授,再到创办西湖大学,施一公就像一颗冉冉升起的新星,在科学的星空中越走越远。但他从未忘记来时的路。通过清华大学的王巍教授(也是吕城人),他多次打听父母在吕城的往事。这让人想起那句”落叶归根”,不管飞得多高多远,根始终在那里。

现在的施一公,简直成了科学界的”顶流”。在网上随便一搜,那可是”圈粉”无数。他既能在实验室里埋头做研究,又能在镜头前妙语连珠;既能带领团队攻克科研难关,又能为西湖大学四处奔走筹款。但你要问他成功的秘诀,他总说离不开家族的熏陶和家乡的培育。

施一公的故事,就像一部小说,却比小说更动人。它告诉我们,成功不是孤岛,而是一座桥,连接着过去与未来,连接着个人与家国。从革命年代的牺牲到改革开放的腾飞,从吕城的小巷到世界的舞台,施一公的人生轨迹,串起了一个时代的变迁,也映照出无数普通人的奋斗与期望。

就像当地一位老人说的:”看到施一公现在这么有出息,我们吕城人都与有荣焉。”是啊,这就是我们的骄傲,更是时代的馈赠。从吕城出发,到世界舞台;为科学执着,为教育奋斗。这不正是新时代知识分子的写照吗?

标签: