美伊恩怨始末,触目惊心!

美伊恩怨始末,触目惊心!

中东!一片富饶而神秘的土地,同时也是这颗蓝星上最混乱的地区之一。巴尔干半岛的伊斯兰化,改写了欧洲的宗教、文明和政治版图。阿拉伯帝国和奥斯曼帝国辉煌的远去,使中东四分五裂。接连几次的中东战争更是打碎了整个阿拉伯世界。石油问题、宗教问题、民族问题成了百年来困扰这片地区最大的难题,而其中最引人注目的国家非伊朗莫属。

从1908年伊朗发现石油资源开始,英苏美三国就在这里展开了你死我活的斗争。伊朗甚至一度是美国在中东地区最亲密的合作伙伴。但是从1979年伊朗伊斯兰共和国成立以后,双方却突然成为了针锋相对的敌人!究竟是什么引发了这惊天的逆转?

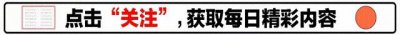

1919年1月18日,第一次世界大战后。所谓的战胜国云集法国巴黎,而深受战争和外部势力占领之苦的伊朗,也提出了想要获得独立的诉求。但是,伊朗不知道的是,这场会议完全是由帝国主义操纵的分赃会。国力孱弱的伊朗,根本不被任何国家所重视。英国更是蛮横的以宗主国自居,想要继续享受在伊朗的特殊权利,这让伊朗国内反英情绪不断的在积累。

巴黎和会:美英苏三巨头

在伊朗国王艾哈迈德的支持下,原本亲英的内阁被推翻,新上任的伊朗内阁宣布废除全部的英伊协定。而这也惹恼了军事实力强硬的英国,当即动用了和英国关系密切的伊朗哥萨克师近卫团,推翻了新内阁,囚禁了反对英国的伊朗国王,扶持了一个亲英的首相上台,并任命了一个极具野心的年轻人礼萨·汗,担任伊朗军事力量的最高领袖。

礼萨·汗 这个让英国人看走了眼的人。礼萨·汗出身贫寒,是一个坚定的民族主义者,在他的心里,英国永远都是一个侵略者。礼萨·汗假意讨好英国,但却一直在寻求机会夺权。

礼萨·汗和英国女王

1921年,礼萨·汗趁苏俄与英国在伊朗北部斗的不可开交之时,靠着手上的军事力量,赶走了英国扶持的傀儡首相并取而代之。被苏联牵制的英国分身乏术,只好选择了让步。可是伊朗逃脱了英国单方面的驻军,却引入了另一个强国:苏联。这两个国家,割据伊朗的南北两方,贪婪地吮吸着埋藏在地下的黑色血液。

1925年,礼萨·汗废黜了伊朗卡扎尔王朝的末代国王,自己坐上了国王宝座。但是,他不知道的是,自己竟然成为了伊朗的最后一个王朝——巴列维王朝

面对英苏的虎视眈眈,礼萨王开始想方设法的引入第三方势力来削弱英苏对伊朗的影响,其中就包括美国。而美国也一直以来眼红英苏占有的石油资源,双方一拍即合,美国开始多次派遣石油代表想要在伊朗分一杯羹。但是面对苏联和英国强大的军事威胁,美国只能在伊朗的石油上不断让步。但是很快,一场改变世界格局的战争再次给了美国机会。

伊朗最后的国王巴列维

1939年第二次世界大战爆发,伊朗当即宣布中立,美国则负责整个盟国的物资供应,在可以选择的五条线路当中,经过伊朗的最经济也最安全。于是,这场战争物资的供应给美国打入伊朗创造了契机。1942年,美国派遣5000名士兵在伊朗波斯湾港口登陆,这成为了美国在伊朗驻军的开始。不到两年内,美国在伊朗的驻军就达到了3万人。

在整个二战期间,美国派驻伊朗的军事和外交使团多达六种。美国还和伊朗签订了多项援助协定。向伊朗提供粮食、物资,包括各种武器装备。到二战结束时,美国向伊朗提供的援助达到了4150万美元,并且随着战后英国国力的衰退,以及美国和苏联的冷战态势,伊朗的战略地位,开始显得愈发重要。美国想要彻底占有伊朗的石油资源,并将伊朗变成自己手中遏制苏联扩张的桥头堡,而伊朗真正变成美国与苏联在中东竞争的工具,则是在伊朗石油国有化运动之后。

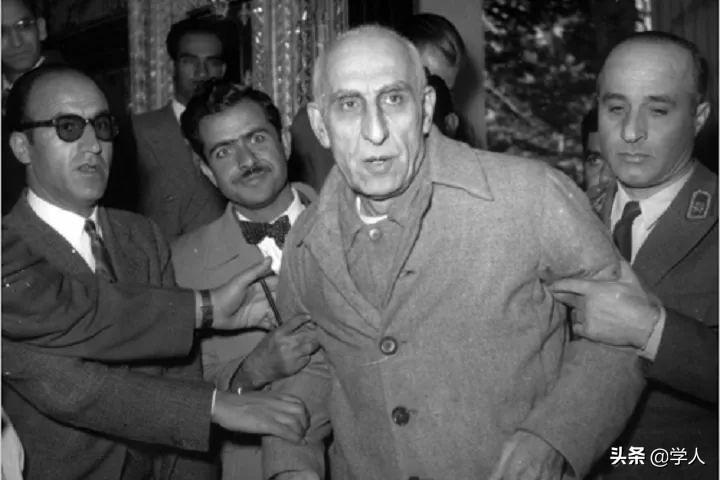

1951年4月29日,伊朗发生由摩萨台领导的石油国有化运动,矛头直指英国在伊朗的英伊石油公司。英伊石油公司是当时唯一一个在伊朗拥有石油租让权的石油公司,它垄断了伊朗石油开采和生产,权力巨大。它在伊朗拥有的石油租让权土地有25.9万平方公里,而伊朗总的国土面积才164万平方。这个公司占了伊朗总国土面积的16%,年产石油3000万吨,占中东石油总产量的36%;它拥有2700多公里的石油运输管道,以及100多艘大小油船,甚至还有不受伊朗政府控制机场,铁路港口和警卫。

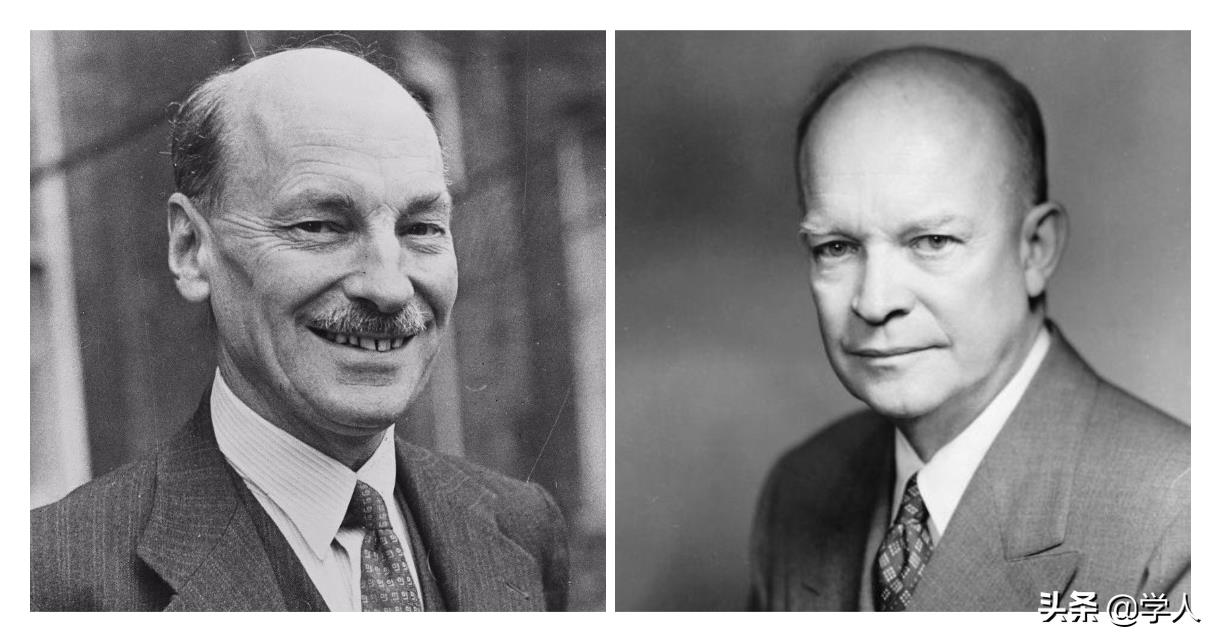

从1914年到1950,英伊石油公司从伊朗榨取的利润50亿美元。伊朗人想要从这家公司买石油,甚至比从苏联进口还要贵。饱受欺压的伊朗人民,也一直期待着将英国赶出伊朗。摩萨台轰轰烈烈的石油国有化运动很快就触及到了英国在伊朗的核心利益,但是此时的英国已经不再具备统治实力。于是,时任英国首相艾德礼邀请时任美国总统艾森豪威尔,一同参与到瓦解伊朗石油运动的计划中。

时任英国首相艾德礼和时任美国总统艾森豪威尔

而对美国来说,在伊朗的核心利益只有两个:一是防止苏联控制伊朗;二就是伊朗的石油权益。面对这赤裸裸的利益诱惑,美国很快就做出了自己的选择。1953年8月19日,美国中情局和英国秘密情报局共同策划,推翻了摩萨台政府并扶持了势弱的巴列维国王,这场石油国有化运动彻底宣告失败。而巴列维国王为了稳住自己的政权,也开始全面向美国靠拢,于是美国的石油公司迅速打进伊朗,成立了新的国际石油财团。五家美国石油公司占了40%的股份,同时还全面接管了英伊石油的开采和销售权。美国终于获得了长期以来觊觎的石油,并在经济介入的同时,美国还全力以赴的对巴列维政权提供支持。因为在美国政府看来,一个稳定的伊朗要远比一个动荡伊朗更能遏制苏联。

在1953年到1960年间,美国的经济援助达到了5.67亿美元,军事援助有4.5亿美元。在随后的七年里,美国的援助总额更是超过了10亿美元,并且随着美国开始在海湾地区实行“两根支柱”的战略,尼克松和基辛格持续不断的向伊朗军售。

美国总统尼克松和国务卿基辛格

1972年-1977年,美国对伊朗的军售增长了十几倍,达到了160.2亿美元。这是国际历史上从来没有过的规模,1973年-1978年,伊朗的军事订单平均每年都有30亿美元,占到了当时美国在全世界军售的三分之一,这让伊朗成为了和平时期全世界国防建设最快的国家,伊朗军队的规模从1970年的16万人,增长到1978年的41万;伊朗的空军更是成为了海湾中东乃至第三世界,最先进的军队,200架F4幻影轰炸机、77架F-14熊猫拦截机、150架F5拦截机、一整个波音707运输机队,这让伊朗可以在海湾地区任何一个地方投放军队。

伊朗成为了中东地区名副其实的霸主,美国也把伊朗牢牢的绑在了自己的霸权战车上。但是,美国在收获一个强大的中东盟友的同时,却也失去了另外一个重要的东西,那就:民心。

伊朗军队

波斯民族拥有漫长的历史,人们具有十分强烈的民族自豪感,伊朗长期以来的积贫积弱,更是让一个又一个民族主义者涌现出来,伊朗人一直期盼着民族独立、国家复兴。而1953年的石油国有化运动,就是伊朗民族想要复兴的一次尝试,美国的强势介入彻底打碎了伊朗人民心中的梦想,而在这之前,英苏在伊朗争权夺利时美国的置身事外,在伊朗知识分子心中塑造了一个高尚、正义的形象,然后看着摩萨台的倒台以及巴列维国王手下拿着的美国枪械、乘坐的美国卡车、驾驶的美国装甲车、使用的美国通讯器材,让伊朗民众彻底认清了美国的真面目。在那些底层人民心中,美国和那些侵略伊朗的国家没有任何区别。

“幻想的破灭,以及民族复兴梦想的夭折”,在伊朗群众心里种下了仇恨的种子。而这颗种子一旦种下就会有发芽的那一天。

美中情局承认策划1953年伊朗政变

巴列维国王同样也意识到这问题。上台后,巴列维并没有沉浸在富足奢华的生活当中,主动尝试对伊朗的现状进行改革。不断精简政府机构,修改选举法,让女性也参与到社会活动当中,在很短的时间内,伊朗就开始走上了经济繁荣的快车道。但是很快,人们发现巴列维的改革并没有触及那些真正的既得利益者,富人更富,穷人反而变得更穷,加上通货膨胀的严重底层人民生存都成了问题。对巴列维的欺骗和对美国的幻灭感交叉在一起,巴列维的政权开始不断受到挑战,这同时也让霍梅尼领导的什叶派迅速发展起来。

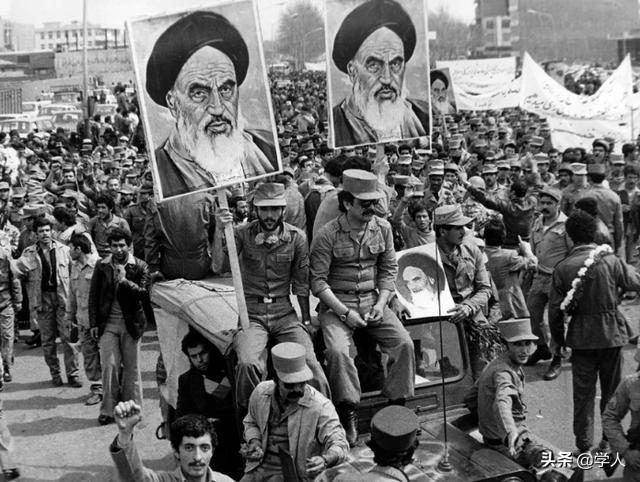

从1977年年末开始,伊朗就出现了零星的抗议活动,从圣城库姆以及北方的工业城市爆发,并迅速波及了全伊朗,而巴列维的处理方式只有不断的镇压。到1978年,在流亡巴黎的霍梅尼的支持下,这些抗议活动愈发的声势浩大,巴列维的统治地位变得岌岌可危。

民众手举霍梅尼像

巴列维不断地做出让步,形势却犹如脱缰的野马无法控制,并且被巴列维当做最后底牌的美国国内,此时却出现了两种声音。一是以美国国家安全委员会布热津斯基为首的保住巴列维,向伊朗提供支持;另一个则是以美国国务卿万斯为首的放弃巴列维,而万斯的理由是:对美国具有战略意义的不是巴列维,而是伊朗,面对一个已濒临倒台的政权,美国没必要再付出什么代价去扶持。于是时任美国总统卡特选择了放弃巴列维,安排对方逃向了海外。

但是,让美国始料未及的是抛弃巴列维,并没有换来霍梅尼的好感,而是迎来了一个将美国视为万恶之源的伊朗伊斯兰共和国。因为,那个仇恨的种子已经发芽,依靠着底层民众支持的霍梅尼,面对美国的示好,也绝对不会轻易低头,并且随着1979年的伊朗人质事件、1983年以色列势力对美国的影响双方彻底走上了敌对的道路。可以说从此刻开始,美国亲手为自己在中东打造了一个宿敌!

标签: